Warum eine Archivarin sich nicht mit Sachbearbeitung, sondern mit den Schicksalen von Menschen beschäftigt, was sie als eine Niederlage empfindet und was ein steinerner Gast damit zu tun hat.

Wie ich zu Memorial kam? Eines Tages sagte mir meine Freundin, Kollegin und Weggefährtin Aljona: „Bei uns gibt es eine Möglichkeit, eine offene Stelle, um bei der Vervollständigung der Sammlung mitzumachen. Wir haben gerade eine Anfrage: Jemand möchte, dass wir vorbeikommen und sein Archiv mitnehmen. Dabei musst du aber wissen, dass du diese Person das erste und letzte Mal im Leben sehen wirst. Du fährst hin, nimmst alles und gehst dann wieder…“

Diese „Person“ wurde dann für den Rest meines Lebens meine engste Freundin. Ich habe sie später zu Grabe getragen. Ich bin nämlich tatsächlich da hingefahren und sie gab mir ein riesiges Archiv. Sie ging raus, um Tee zu machen, und auf dem Nachttischchen lag ein aufgeschlagenes Buch. Ist ja immer spannend, was jemand so liest. Es war ja nicht so, dass ich schlechte Manieren an den Tag legte… Ich gehe also zum Tischchen, schaue mir die aufgeschlagene Seite an, sehe ein Gruppenfoto — und entdecke dort meinen Vater. Das Buch war aus Anlass des 50. Jahrestags des Instituts erschienen, an dem mein Vater gearbeitet hatte, und an dem auch der Mann unserer Informantin arbeitete. Das war für mich ein Zeichen, dass es wohl einen Sinn hat, ein wenig bei Memorial zu arbeiten. Wovon ich mich dann viele Jahre lang vielfach überzeugen konnte.

Ich bin eher zufällig Archivarin geworden. Ich bin durch Zufall dort hineingeraten und habe dann verstanden, dass das eine einzigartige Welt aus Zauber und Märchen ist. Weil sich einem hier plötzlich ganz ungeahnte Dinge eröffnen können.

Ein gewöhnlicher Archivar sitzt am Tisch, vor ihm Stapel aus Papieren, die er durchnummeriert und in Kartons legt, und die beschriftet er dann. Schlag fünf geht er nach Hause.

Das Archiv von Memorial ist ein wenig anders. Ich weiß nicht, warum. Hat sich wohl historisch so ergeben. Aber vielleicht sind wir einfach der Ansicht, dass wir nicht Sachbearbeitung betreiben, sondern Schicksale von Menschen in den Händen halten.

Da habe ich jetzt wohl aus Zufall etwas Wichtiges gesagt. Wahrscheinlich, weil es die Wahrheit ist: Wenn wir einen Satz Dokumente in die Hände bekommen, ist uns klar, dass dahinter ein Mensch steht. Weiter kannst du vorgehen, wie du möchtest. Du kannst [die Papiere] in einen Umschlag stecken und vergessen. Oder du kannst versuchen, dir klar zu machen, dass man eine Fortsetzung dazu finden könnte. Aber was soll es da für eine Fortsetzung geben, wenn wir von der Vergangenheit sprechen? Trotzdem...

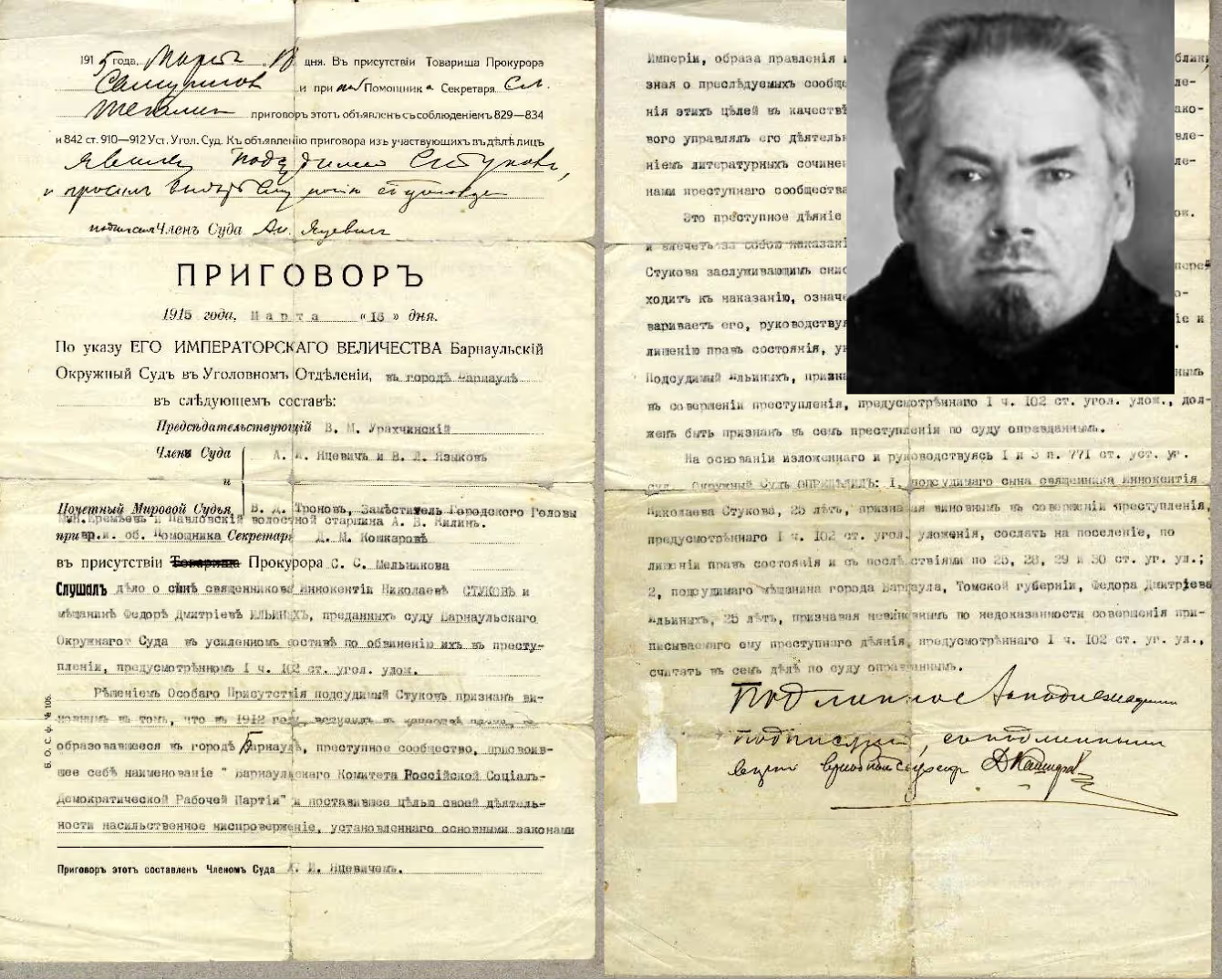

Einmal geriet völlig zufällig ein Archiv zu uns, das eine Menge Dokumente umfasste, es wurde als ein eigenes Thema ausgegliedert. Das waren Briefe eines Häftlings aus der Zeit vor der Revolution. Er saß unter dem Zaren im Gefängnis, und es waren seine Briefe aus dem Zuchthaus (wenn wir schon in der vorrevolutionären Zeit sind, soll auch die Lexik passen). Er schreibt seiner Frau Briefe. Seine Haftbedingungen sind hart: Einzelzelle, wenn ich mich recht erinnere, mit einer sehr kleinen Fensteröffnung. Und durch diese Öffnung verfolgt er die Veränderungen in der Natur: dass Schnee liegt oder im Gegenteil, dass eine Blume blüht. Er schreibt sogar Gedichte darüber und schickt sie seiner Frau.

Sein Nachname ist nicht der allerhäufigste, und ich wurde neugierig, was weiter mit ihm geschehen war. Nach kurzer Suche fand ich heraus, dass dieser Mensch… Dieser Revolutionär Revolutionärowitsch – nennen wir ihn einfach so, all seines Pathos wegen – steht für das Glück des Volkes und den Sieg über den verfluchten Zarismus: Es wird eine glückliche Gesellschaft geben, wir werden sie mit unseren Händen errichten! Nun, er wurde 1937 erschossen, keine Überraschung.

Die Revolution hat ihn aus der Haft befreit, er ist glühender Anhänger Lenins. Er machte nicht schlecht Karriere, wurde aber 1937 erschossen. Ich konnte unschwer herausfinden, dass er erschossen wurde: Wir haben eine Datenbank, dort schaute ich nach, ohne vom Stuhl aufstehen zu müssen. Dann versuchte ich herauszufinden, ob es jemanden mit entsprechendem Patronym und Nachnamen gibt.

Einmal geriet völlig zufällig ein Archiv zu uns, das eine Menge Dokumente umfasste, es wurde als ein eigenes Thema ausgegliedert. Das waren Briefe eines Häftlings aus der Zeit vor der Revolution. Er saß unter dem Zaren im Gefängnis, und es waren seine Briefe aus dem Zuchthaus (wenn wir schon in der vorrevolutionären Zeit sind, soll auch die Lexik passen). Er schreibt seiner Frau Briefe. Seine Haftbedingungen sind hart: Einzelzelle, wenn ich mich recht erinnere, mit einer sehr kleinen Fensteröffnung. Und durch diese Öffnung verfolgt er die Veränderungen in der Natur: dass Schnee liegt oder im Gegenteil, dass eine Blume blüht. Er schreibt sogar Gedichte darüber und schickt sie seiner Frau.

Sein Nachname ist nicht der allerhäufigste, und ich wurde neugierig, was weiter mit ihm geschehen war. Nach kurzer Suche fand ich heraus, dass dieser Mensch… Dieser Revolutionär Revolutionärowitsch — nennen wir ihn einfach so, all seines Pathos wegen — steht für das Glück des Volkes und den Sieg über den verfluchten Zarismus: Es wird eine glückliche Gesellschaft geben, wir werden sie mit unseren Händen errichten! Nun, er wurde 1937 erschossen, keine Überraschung.

Die Revolution hat ihn aus der Haft befreit, er ist glühender Anhänger Lenins. Er machte nicht schlecht Karriere, wurde aber 1937 erschossen. Ich konnte unschwer herausfinden, dass er erschossen wurde: Wir haben eine Datenbank, dort schaute ich nach, ohne vom Stuhl aufstehen zu müssen. Dann versuchte ich herauszufinden, ob es jemanden mit entsprechendem Patronym und Nachnamen gibt.

Darum hatte mich niemand gebeten, um ehrlich zu sein. Es war einfach der Wunsch, die Fortsetzung [dieser Geschichte] zu erfahren. Damit wir wissen, was weiter geschah. Sein letzter Brief war von 1916, und wir wissen von der Hinrichtung des Mannes 1937. Mehr nicht, das war’s. Ist doch irgendwie lasch, oder?

Nun, wir fanden seinen Sohn, der nicht mehr am Leben war, und seine Enkelin. Der schrieb ich auf Facebook. Es sind ja viele Leute auf Facebook, die schreibst Du dann im Chat an. Nach einiger Zeit antwortete sie. Ich sagte ihr, dass wir Briefe ihres Großvaters haben, und ob sie die lesen wolle? Sie kam sofort zu uns.

Ich erinnere mich, dass sie außerhalb der Stadt lebte und arbeitete. Und dass sie fragte „Geht’s auch am Wochenende? Unter der Woche kann ich nämlich nicht.“ In so einem Fall ging das natürlich. Wir saßen dann zu zweit [im Büro], sonst war niemand da.

Sie las die Briefe mit einer gewissen Erschütterung. Und sie sagte diesen sehr beeindruckenden Satz: Ihr Großvater habe sich hier natürlich von einer ganz unerwarteten Seite gezeigt. Für ihren Vater war dessen Vater ja — wie das bei uns so üblich ist — der große glänzende Ritter der Revolution, der auf den Barrikaden umkam. Erschossen, rehabilitiert. Deswegen so ein… Held. Wie ein schweigender, steinerner Gast. Sie sagte: „Hören Sie, er schreibt ja Gedichte, er ist ja lebendig. Denn er weint hier…“ Ein steinerner Gast weint nie und nimmer.

Also haben wir ihr dadurch einen lebendigen Menschen geschenkt. Ist das Archivarbeit oder nicht? Braucht das jemand? Außer dieser einen Frau und uns, den Mitarbeiterinnen von Memorial, die diese Verbindung gezogen und einander unbekannte Menschen zusammengebracht haben, die allerdings immerhin den Nachnamen teilen. Bedeutet das Glück für sie, Erleichterung, oder haben wir ihr, im Gegenteil, eine Last aufgebürdet? Oder was sonst haben wir dadurch getan?

Jetzt möchte ich von einem anderen Beispiel erzählen, das auch absolut extrem ist. Es war für mich aber, das will ich gleich sagen, eine Niederlage. Es begann, wie immer, mit einem Zufall. Solche Zufälle passieren tagtäglich, sind aber trotzdem Zufälligkeiten… In einem ganz anderen Archiv gab es einen eigenartigen Teil, der für mich sehr interessant war, weil das Material nicht in unsere Zeit fiel. Wir sind nämlich der Ansicht, dass die Ära, zu der wir arbeiten sollten, von 1917 bis 1991 reicht. Und hier ging’s um den Ersten Weltkrieg.

Eine Frau, eine Krankenschwester schreibt ihrer Cousine Briefe. Und macht damit weiter, schreibt bis in die 1960er Jahre Briefe an diese Cousine. Wir erfahren aus diesem umfangreichen Briefwechsel, dass sie zuerst Krankenschwester, barmherzige Schwester im Ersten Weltkrieg war. Und dass auch ihr Vater im Ersten Weltkrieg kämpfte.

Ich verstehe und kombiniere, dass es sich um den großen General Tumanow handelt, einen georgischen Fürsten. Die Fotos sind von einmaliger Schönheit. Fotos aus der Zeit vor der Revolution, auf Kartonpapier; auf der Rückseite steht geschrieben, dass alle Negative aufbewahrt werden. Das muss Sammlerinnen und Archivarinnen (die ja auch Sammlerinnen sind) einfach in Begeisterung versetzen. Aber es geht eben nicht um „unsere“ Zeit, sondern um den Ersten Weltkrieg und um einen Menschen, der kein Opfer war.

Mit einiger Willensanstrengung finde ich einen Enkel, auf lustige Weise, weil [dem Archiv] ein Notizbüchlein mit Telefonnummern aus den 1970er und 80er Jahren beigefügt war. Ich rief die Nummer an und er ging ran. Ich sagte zu ihm: „Wissen Sie, wir haben Fotos Ihrer Großmutter.“

Aus den Briefen wusste ich auch, dass unsere Heldin Tamara Tumanowa einen Sohn hat, der von seiner Frau geschieden ist, dass es also einen Sohn und einen Enkel gibt. Sie ist sehr einsam, lebt in Tbilissi und leitet dort den Lehrstuhl für Klavier am Konservatorium. Sie hat niemanden außer ihrem Sohn und ihrem Enkel in Moskau; dessen Eltern sind geschieden. Ihren Jungen sieht sie nicht und leidet darunter. Sie ist sehr beunruhigt, dass sie im Alter so einsam ist und keine Möglichkeit hat, mit dem einzigen und geliebten Enkel zu sprechen. Ich rufe also den Enkel an und sage: „Wissen Sie, wir haben Fotos von Ihrer Großmutter. Sie können vorbeikommen.“ Er sagt: „Das interessiert mich nicht.“

Ich wartete einige Zeit und versuchte, mir selbst eine schöne Geschichte als Begründung auszudenken, nach dem Motto: Ich hatte einen wohl nicht mehr jungen Menschen angerufen und eine Menge Informationen über ihm ausgeschüttet. Alle haben jetzt Angst vor Betrügern, vor Gaunern. Er denkt wahrscheinlich, dass ich etwas von ihm will. Vielleicht habe ich ungeschickt geredet. Vielleicht hat er es so verstanden, dass ich ihn besuchen will, und hat einen Schreck bekommen, will niemanden zu sich lassen.

Ein, zwei Monate später rufe ich nochmal an und sage: „Wir hatten vor einiger Zeit miteinander gesprochen. Wir haben Fotos von Ihrer Großmutter, die haben wir eingescannt. Wenn Sie mir Ihre Adresse sagen, schicke ich sie Ihnen.“ Er sagt: „Das interessiert mich nicht.“

Ein solcher Fall ist mir nur einmal untergekommen, aber ich nahm ihn mir sehr zu Herzen… Ich stellte mir vor: Wenn mich jetzt jemand anrufen würde und sagen: „Ich habe Fotos Ihrer Großmutter…“ Mein Gott, ich würde da zu Fuß hinlaufen, barfuß.

Vor recht langer Zeit war eine Mitarbeiterin [von uns] in Kolyma [einer Region im Norden Sibiriens, in der sich Lager des GULAG mit äußerst harten Lebensbedingungen befanden]. Als sie zurückfuhr, brachte man ihr an den Dampfer… oder was gibt es da jetzt, Dampfer, Motorschiffe? Also, was auch immer da in Kolyma fuhr… sie kamen also und sagten: „Wissen Sie, das haben wir gefunden“ und gaben ihr ein Päckchen Briefe. Lagerbriefe.

Die Frau war auf eine Expedition nach Kolyma gefahren. Unsere Mitarbeiter fuhren in den 1990er Jahren viel dorthin, auf Exkursionen: verlassene Lager, Archivarbeit, alles Mögliche. Sie bekam also das Päckchen Briefe, wir schauten sie durch, studierten sie, und es stellte sich heraus: Es ging um Bodrow, einen sehr bekannten Trotzkisten. Der war mehrmals verhaftet worden, Opfer der Repressionen. Ein unglaublicher Marathonhäftling. Er war ein überzeugter Trotzkist: Als Trotzki in Kasachstan in der Verbannung gelandet war, fuhr er hinterher, ließ sich einen Bart wachsen, damit er wie ein Kutscher, ein Fuhrmann daherkam. Dadurch konnte er mit Trotzki in Verbindung bleiben.

Es gab einige Postkarten an seine Kinder, die er aus der Haft in Kolyma schrieb. Wie ging das normalerweise vor sich? Er schreibt einen Brief und wirft ihn in den Kasten. Dann schaltet sich die Zensur ein, weil es ja Lagerpost ist. Mal schicken sie es weiter, mal landet es in seiner Akte. Und jetzt hatten wir das, was in der Akte gelandet war.

Damals, in den 1990er Jahren wurden nämlich in Kolyma die Archive der Behörden aufgeräumt. Und was den Leuten damals unnütz erschien, wurde einfach weggeworfen. Jemand hatte das aufgesammelt und aufgehoben, und dann kam unsere Irina, der es übergeben wurde. Und so blieb es erhalten!

Dann sitzen wir wie gewohnt und arbeiten. Das Telefon klingelt, nicht ich nehme den Hörer ab, sondern eine Kollegin. Sie redet ziemlich aufgeregt, legt auf und sagt: „Hör mal, das war Bodrows Enkelin aus Paris.“ Ich sage: „Wie, Bodrows Enkelin?“ — „Nun ja, Bodrows Enkelin.“ — „Ja“, sage ich, „und weiter? — „Ich hatte ihr gesagt, dass wir Briefe ihres Großvaters haben. Sie sagte: Ich nehme das Flugzeug.“ Sie kam tatsächlich nach Moskau geflogen.

Das Interessanteste ist: In der Familie wusste niemand, dass er ein Trotzkist war. Seine Frau hatte nämlich die Geschichte verbreitet, er sei ein echter Kommunist gewesen, ein Bolschewik. Keinerlei Konflikte mit der Parteilinie. Nun, und er sei gestorben, wie jeder mal stirbt. Und jetzt, wie vom Himmel gefallen, diese Wendung seiner Geschichte…

Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:

Архив Научно-информационного центра «Мемориал»

Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете

_______

You can start your own archival research with the digital archives:

Memorial Society archive

Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen

Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:

Archiv der Gesellschaft Memorial

Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Was sich in einem alten Kissen verbergen kann, wie Ermittlungsakten zu lesen sind und warum das Erstellen von Archivkarteien die Geschichte der Sowjetunion umkrempelt.

„Das Einzige, was ich Ihnen anbieten kann, ist unablässige, schwere Arbeit. Kärtchen schreiben. Weil sich hinter jedem Kärtchen für uns ein Mensch verbirgt.“

Arseni Roginski [Historiker und Menschenrechtler, Mitgründer der Gesellschaft Memorial] hat einmal – außer, dass er uns auftrug, Kärtchen zu schreiben – die Formulierung geprägt (eine bemerkenswerte, wie ich finde), dass wir die gesamte Geschichte der Sowjetunion umkrempeln. Dass wir diese Pyramide von den Füßen auf den Kopf stellen.

Wir setzen es zusammen: das erste Schicksal, das zweite, das zehnte, das zwanzigste… Und dadurch erhalten wir die Geschichte des Landes. Und des Krieges, der Siege und der Repressionen. Geschichte kann nicht nur wunderbar sein, nur ruhmreich, nur siegreich. Sie ist so, wie sie ist.

Daher haben wir, als das Archiv von Memorial gesammelt wurde, lange darüber nachgedacht, worauf wir uns konzentrieren sollen, welche Ausrichtung das Archiv haben sollte. Und haben dann beschlossen, nicht Unterlagen aus den FSB-Archiven zu sammeln, sondern alles, was in der Erinnerung der Menschen geblieben ist. Alles, was aus den Familien kommt, was es in den Wohnungen gibt. Manchmal ein ganzer Koffer, und manchmal nur ein Fetzen Papier.

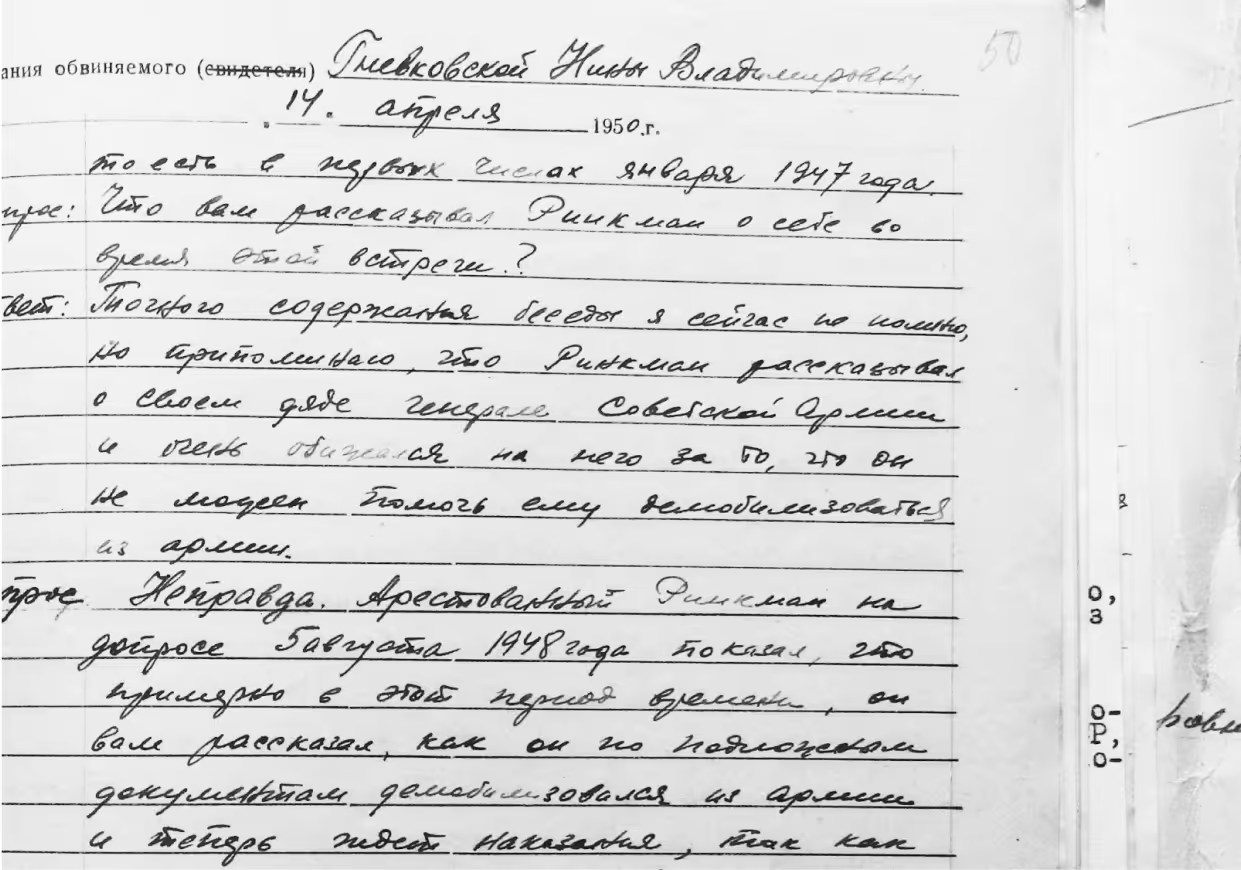

Und wenn wir diesem einen Fetzen eine Ermittlungsakte zuordnen können, dann erhalten wir beide Seiten der Medaille. Weil wir, wenn wir die Ermittlungsakte nehmen und lesen… Es ist tatsächlich viel Arbeit, eine Ermittlungsakte zu lesen. Man muss sich in jeder Minute bewusst sein, dass sie aus der Hand eines Ermittlers stammt. Und der Mensch [den die Akte betrifft] tritt nur sehr schemenhaft aus den Aufzeichnungen des Ermittlers hervor. Das muss man stets im Kopf behalten, und das ist schwierig, weil praktisch unter jedem Absatz eine Unterschrift steht. Er [der Beschuldigte] unterschrieb, unterschrieb, unterschrieb. Ein Geständnis. Warum hat jemand gestanden? Wozu? Das alles sehen wir ja nicht.

Es ist immer wieder Thema großer Forschungsarbeiten: die Kultur des Protokolls, die Sprache des Protokolls… Wir können aber auch manchmal sehen, dass ein Verhör, sagen wir, um 19.15 Uhr begann und um 2.30 Uhr endete. Hat es wirklich so lange gedauert? Sieben Stunden... und nur drei Seiten [Protokoll]. Was ist in den sieben Stunden passiert, die auf drei Seiten landeten [– oder eben auch nicht]?

Oder wir lesen einen Absatz, der sinngemäß sagt: „An Freitagen organisierten wir Zusammenkünfte und planten einen Terroranschlag gegen die Parteiführung und die Regierung.“ Was bedeutet das? Dass sich Männer freitags nach der Arbeit trafen und Bier tranken. Verstehen Sie? Der Ermittler kann das aber nicht schreiben, er muss alles in Richtung einer Verurteilung lenken. Was ich gerade sagte, ist konstruiert, in Wirklichkeit gab es gab diesen Fall so nicht. Sie sehen also ein Verhörprotokoll, in dieser verqueren Sprache, in der es vielleicht nicht „Treffen“, sondern „Zusammenkünfte“ heißt, und nicht „Gruppe von Freunden“, sondern „Clique“ oder „Bande“.

Manchmal ist das die einzige Quelle. Die einzige, eine andere gibt es nicht. Wenn wir mit diesem Dokument irgendetwas in Verbindung bringen können, was der Betreffende selbst geschrieben hat, einen Brief, einen Antrag, mal angenommen, sogar an höhere Stellen, einen Antrag auf Revision oder Begnadigung, wo beschrieben wird, was geschah, dann ist das ein Riesengewinn.

Jeder Schnipsel hat einen riesigen Wert, jedes Papierchen. Es muss nicht mal ein Brief aus dem Lager sein oder ein Ausschnitt davon. Das ist ein sehr seltener Fall und hat sehr großen Wert. Und es ist recht selten, unglaublich selten. Dass wir eine derart große Sammlung haben, liegt daran, dass wir dreißig Jahre lang jedes Körnchen, jedes Steinchen, jedes Detail gesammelt haben.

Wir haben also eine ganz andere Blickrichtung, eine andere Haltung zu den Dokumenten. Daher stammt wohl auch meine Einstellung zu jedem dieser Papiere, wie zu einem persönlichen Erbe. Und daher diese meine aufgeregte Haltung zum Protagonisten, zum Helden [der Unterlagen]. Er wird zu einem Helden, verstehen Sie? Sie sind übrigens allesamt meine Lieblingshelden, ich kenne sie alle.

Einmal kam jemand, ungefähr in meinem Alter. Das war vor zehn Jahren. Vielleicht war er etwas jünger als ich. Er sagte, seine Mutter sei gestorben. Die hatte ein Lieblingskissen, von dem sie sich nie trennte. „Ihre Mutter ist gestorben, was haben Sie als erstes gemacht?“ Er hat das Kissen geöffnet. Und da waren Fetzen drin, die man fast schon nicht mehr Fetzen nennen konnte… Er brachte ein Häufchen davon mit: uralte Papierschnipsel mit Kissendaunen dazwischen.

Es gibt Dokumente, Bescheinigungen, die… Wissen Sie, [es ist] wie bei Sherlock Holmes, der eine bestimmte Titelseite der Times anhand einer einzigen Zeile identifizieren konnte. Auch ich konnte anhand eines Buchstabens eine Entlassungsbescheinigung erkennen. Die ist sehr charakteristisch, die verwechselt man nicht. Ich sage der Person, die mit den Fetzen kam: „Das ist eine Entlassungsbescheinigung.“

Aber dann folgt eine sehr merkwürdige Geschichte. Er sagte nämlich: „Meine Mutter hat nie gesessen.“ Seine Mutter hatte nie [im Gefängnis] gesessen, aber er kam dennoch zu Memorial. Verstehen Sie? Wir werden hier niemandem solche Ungereimtheiten vorhalten. Er ist ja zu Memorial gekommen. Er wusste, wohin er ging. Und dennoch: „Mama hat nie gesessen.“

Natürlich hatte seine Mutter gesessen. Die Sache war die, dass er nach ihrer Freilassung geboren wurde, und sie hat ihm nie etwas erzählt. Diese Seite ihres Lebens, diese ganze Schicht war für ihn absolut unangetastet geblieben. In so einem Fall reagieren die Menschen dann ganz unterschiedlich. Er kam nie mehr wieder.

Und es gibt ein völlig geniales Beispiel. Da kam jemand mit einem in der Literaturwelt sehr bekannten Namen. Er wollte seinen Großvater suchen. Den Großvater zu finden, war kein Kunststück, der war erschossen worden, weswegen wir ihn augenblicklich [in der Datenbank] aufspürten. Und es gibt Großväter, bei denen klar wird, wenn man genauer hinschaut, dass da auch die Großmutter nicht weit sein kann. Deshalb fragten wir: „Und Ihre Großmutter?“. Er sagt: „Ich weiß nicht, weiß nicht einmal, wie sie hieß.“ — „Sie kennen ihren Namen nicht, aber wir kennen ihn. Wir können Ihnen erzählen, wie sie hieß und was mit ihr geschah.“

Der Mann verließ uns [nachdem er die Geschichte seiner Großmutter gehört hatte], als ob er Pudding in den Beinen hätte. Es verging einige Zeit, dann kam er kurz vor Silvester zu uns ins Archiv und hatte einen Korb dabei. Einen Neujahrskorb mit allem, was dazu gehört! Nun, sehr gut. Ein Jahr verging, und er kam erneut mit einem Korb. Ein weiteres Jahr verging, und er brachte wieder einen Korb vorbei. Das erste Mal war das 2017. Und stellen Sie sich vor: Er kam am 29. Dezember 2023 vorbei, brachte einen Korb und sagte, er werde immer wieder kommen.

Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:

Архив Научно-информационного центра «Мемориал»

Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете

_______

You can start your own archival research with the digital archives:

Memorial Society archive

Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen

Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:

Archiv der Gesellschaft Memorial

Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Eine einzigartige Sammlung von Briefwechseln zwischen Kindern und ihren inhaftierten Vätern. In fast keinem Fall war ihnen ein Wiedersehen beschieden.

Es gab da diesen Moment, da erhielten eine Kollegin und ich einige Sammlungen, die aus unserer Sicht völlig einzigartig waren: Briefe von Vätern, geschrieben aus dem Lager.

Als der Papa noch zu Hause war… Er kam immer spät nach Hause, sah sein Kind nur, wenn es schon schlief, oder wenn es noch schlief. Er liebt es zweifellos, denkt zweifellos: Wenn es Sonntag ist, dann gehe ich mit ihm in den Zoo oder lese ein Buch vor.

Aber dann wird Papa verhaftet.

Von diesen sechzehn Menschen hat kaum einer überlebt. Ich glaube, nur drei sind wieder freigekommen. Alle anderen starben entweder im Lager oder wurden nach einem zweiten Urteil erschossen. Aber dieser absolut mächtige Instinkt eines Vaters, der kommt unter Lagerbedingungen fast schon fanatisch zum Durchbruch. Sie schreiben ihren Kindern nicht einfach nur Briefe, in denen steht: „Hör auf Mama, pass gut in der Schule auf und geh’ an der frischen Luft spazieren.“ Sie geben ihnen in den Briefen etwas mit – das war wie Fernunterricht, quasi online, wie während der Corona-Pandemie. Sie geben [ihren Kindern] etwas mit, das ihnen wichtig, das für sie wertvoll ist.

Es sind ganz verschiedene Leute, und es gibt daher ganz unterschiedliche Geleitworte und Unterrichtungen. Einer unserer Protagonisten war leidenschaftlicher Briefmarkensammler. Und er zeichnete für seinen Sohn, auch als er aus dem Lager schrieb, mit der Hand Briefmarken auf die Briefe. Dabei hatten diese Briefmarken einen ganz aktuellen Sinn: Er zeichnete das, was ihn umgab. Er saß in Gornaja Schorija, im Siblag [sibirische Verwaltung für Straflager], und er zeichnete ein Bild des Lagers als Briefmarke. Das ist wirklich beeindruckend. Das Interessanteste ist, dass sein Sohn später gar nicht anders konnte: Er wurde auch Briefmarkensammler. Wie könnte es anders sein?

Dann gab es da so einen ganz faszinierenden Menschen. Überhaupt sind sie natürlich alle genial. Der aber war völlig genial. Alexej Wangengejm, der in der Sowjetunion den Wetterdienst begründet hat. Er schreibt seiner Tochter [aus der Haft] wunderbare Briefe, die Bildung und Aufklärung vermitteln. Das Kind wächst heran… Als er 1934 verhaftet wurde, war die Tochter vier; bis 1937 schrieb er ihr Briefe. Anfangs waren es Kinderrätsel, dann alle möglichen Naturphänomene, eine Sonnenfinsternis, mathematische Spiralen, Perspektiven… Und das alles in Zeichnungen.

Dann erfand er eine Wissenschaft, ich weiß nicht, wie die heißt, botanische Arithmetik oder arithmetische Botanik… Er sammelte ein Herbarium… Das alles fand auf den Solowezki-Inseln statt. Dazu muss man wissen, dass der Sommer auf diesen Inseln nur etwa anderthalb Monate dauert. Er sammelte Kräuter, um ihr von Brief zu Brief etwas zu zeigen und zu erklären. Nummer eins: ein Blättchen, und alles, was es dazu geben könnte; Nummer zwei: Doppelnadeln einer Kiefer und alles drumherum; absolut bemerkenswert. Dieses Herbarium ist erhalten geblieben und wurde unserem Archiv übergeben.

Jeder dieser Väter vermittelt seinen Kindern in den Briefen auf diese Art, aus der Ferne, das, was ihm wichtig erscheint. Wir beschlossen, diese Schicksale zu sammeln und davon zu berichten, und auch davon, wie sich das Schicksal ihrer Kinder weiter entwickelte. Wenn der Sohn eines Briefmarkensammlers selbst Philatelist wird, was könnte dann aus der Tochter eines Meteorologen werden? Sie wurde Paläontologin, wurde zur wichtigsten Mammutforscherin der Sowjetunion. Bei ihr zu Hause lagen Mammutstoßzähne, einfach so, auf dem Boden. Ich war bei ihr zu Hause.

Ich kenne diese Menschen. Sie sind in mein Leben gekommen, sind Teil meines Lebens geworden. Das wäre wohl, ich weiß nicht, für jeden anderen Menschen ein etwas unnatürlicher Zustand. Andererseits treten ja die Protagonisten aus Büchern, aus der Literatur auch in unser Leben; sie werden auch zu unseren Freunden, unseren Protagonisten, gehören zu unseren Sujets. Wir beraten uns mit ihnen, wenn nötig, oder stellen uns in eine Reihe mit ihnen, orientieren uns an ihnen. Das gibt es ja auch.

Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:

Архив Научно-информационного центра «Мемориал»

Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете

_______

You can start your own archival research with the digital archives:

Memorial Society archive

Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen

Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:

Archiv der Gesellschaft Memorial

Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Wie ein Archiv einem nicht nur etwas über sich selbst erzählen, sondern das eigene Leben verändern kann.

Was meinen Sie: Wenn wir auf die Straße gehen und dort hundert Leute zusammenholen, wie viele davon sind jemals in ihrem Leben in einem Archiv gewesen? Oder haben sich an ein Archiv gewandt? Ich glaube, keiner.

Denn was ist das, ein Archiv, in unserem Alltagsverständnis? Das ist so eine unklare Sache. Dort liegen wahrscheinlich Haufen alter Papiere rum. Was könnte es da geben? Was suchen wir da, wozu gehen wir da hin und wie kommen wir dort hin? Und: Können wir überhaupt dort hingehen?

Wenn es um unser Thema geht, die Repressionen, was heißt das dann? Zum KGB [heute: FSB] gehen? Auf eigenen Beinen, gerade dort hin, dort hinein? „Was fällt Ihnen ein? Warum sollte ich da hin? Ich habe Angst. Womöglich werden sie von mir irgendwelche Verpflichtungen fordern, irgendwelche Unterschriften. Und wenn sie mich zwingen, so ein Mitarbeiter zu werden? Ich will nicht, ich habe Angst, ich geh’ da nicht hin.“ Da kommt sofort eine riesige Menge solcher Emotionen hoch.

Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Ich war sehr oft im Archiv des FSB, und jedes Mal ist es anstrengend. Ich muss mich überwinden. Also: Ins Archiv gehen, fragen, reden? „Nein, das will ich nicht. Soll das doch jemand anderes machen.“ Und wenn jetzt die Leute zu uns kommen, dann muss ich ihnen erklären, dass ich ja an ihrer Stelle gehen und [Anfragen] schreiben würde, dass ich aber nicht das Recht dazu habe. Weil das Recht auf Fragen laut den jetzigen Vorschriften nur Verwandte der Betroffenen haben. Und sie müssen Dokumente vorlegen, die die Verwandtschaft bezeugen.

Das ist eine ganz eigene Geschichte. Seine eigene Geburtsurkunde kann man ja vielleicht noch finden, aber wie soll ich etwa beweisen, dass der Betreffende der Bruder meiner Großmutter ist? Um zu beweisen, dass sie Bruder und Schwester sind, muss die Geburtsurkunde des einen wie der anderen gefunden werden. Das ist unrealistisch. Völlig unrealistisch, da darf man sich nichts vormachen. Wenn wir aber eine Verwandtschaft nicht nachweisen können, dann halten es staatliche Archive, sagen wir es mal politisch korrekt, für ihr Recht, eine Absage zu erteilen: „Sie haben nicht das Recht, sich mit den Dokumenten vertraut zu machen.“

In Wirklichkeit ist aber alles nicht ganz so streng, weil es diesen Begriff gibt: „Ablauf der Schutzfrist“. Dann ist die Zeit abgelaufen, in der ein Dokument aufbewahrt werden muss, ohne öffentlich zugänglich zu sein. In der allgemeinen Praxis sind das 75 Jahre, dann wird alles in die allgemeine staatliche Aufbewahrung überführt.

Und es ist alles noch ein bisschen anders, nämlich sehr viel komplexer und verzwickter: In der einen Stadt kann es eine Regelung geben, in einer anderen Stadt eine andere. Oder, wenn es um Ermittlungsverfahren, um Opfer der Repressionen geht, kann es bedeuten, dass ein Teil [der Dokumente] im Archiv des FSB verbleibt. In der allgemeinen staatlichen Aufbewahrung ist es einfacher. Wenn es aber ein FSB-Archiv ist, liegen die Dinge anders. Und beim Archiv des Innenministeriums geht gar nichts.

So eine Suche ist immer sehr vielschichtig. Vor einer Weile habe ich mit einer jungen Frau, die mit der Zeit schon eine gute Bekannte wurde, vier Jahre lang, glaube ich, gesucht und Anfragen geschrieben. 78 oder 87, wenn ich mich nicht irre. Weil die Suche aufs Geratewohl erfolgte, wirklich aufs Geratewohl.

Es war eine interessante Geschichte, weil sie wusste, dass ihr Urgroßvater verhaftet wurde und dann etwas mit ihm passiert war. Das war alles, mehr wusste sie nicht. Sie wusste ungefähr, in welcher Stadt das alles geschehen sein könnte. Und wir suchten zusammen. Aber was heißt „wir“? Sie fragte mich, wohin man schreiben könnte, und ich schrieb, sagte ihr, wohin, nannte die Adresse und entwarf den Text für die Anfrage. Sie schrieb ihn dann etwas um und schickte die Anfrage los. Die Antwort war negativ: Es gebe keine Unterlagen.

Meiner Meinung nach ist eine abschlägige Antwort auch eine Antwort, es ist immerhin eine Information. Wenn wir in dieser Ecke schon erfolglos gestöbert haben, müssen wir die Suche halt anderswo ausweiten.

So ging das jahrelang und blieb lange ergebnislos. Keine Unterlagen, nichts, keine Mitteilungen, die Namen waren nirgendwo registriert. Irgendwann kommt aber doch eine Information, und an die klammerst du dich sofort und überlegst, welche Hinweise du daraus schöpfen kannst, um in der richtigen Richtung weiterzusuchen.

Letzten Endes haben wir über diesen ihren Urgroßvater absolut alles herausgefunden. Wann er verhaftet wurde, [Details über] das Ermittlungsverfahren, weswegen er angeklagt wurde, wie das Urteil lautete und wohin er danach gebracht wurde. Wir fanden den Ort, an den er geschickt wurde. Von dort wurde er in ein anderes Lager verlegt. Und auch das fanden wir. In diesem anderen Lager – vielleicht sogar in einem dritten, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen – ist er gestorben. Und wir fanden seine Lagerakte, und den Ort, an dem er begraben wurde. Das war natürlich kein richtiges Grab. Sowas war ausgeschlossen. Wir fanden den Ort des Lagerfriedhofs. Und die Frau, die war super: Sie fuhr dorthin. Schließlich schrieb sie mir, dass sie ihren Nachnamen geändert habe und jetzt mit dem Namen ihres Urgroßvaters lebe.

Sie hatte ihn nie gesehen. Es gab [bei ihr] so viel und so starke Anteilnahme, dieses große Bedürfnis nach einem Kontakt, einer Fortsetzung. Schließlich können wir die Sache auch so betrachten: Er wurde zertreten, ermordet, vernichtet, sein Leben wurde absolut in Stücke geschlagen. Und jetzt? Habe ich ihn jetzt vergessen? Habe ich mich von ihm losgesagt? Oder habe ich alles getan, was in meinen Kräften steht, damit er nicht vergessen wird?

Auch hier ist alles sehr individuell. Mir scheint, dass wir einen gewissen Schlussstrich ziehen, analysieren und sagen können, dass jemand nicht unbedingt etwas über jenen Menschen verstehen will, sondern über sich selbst. „Wer bin ich? Da ist mein Urgroßvater. In gewisser Weise bin ich eine Fortsetzung von ihm.“ Verzeihen Sie die fürchterliche Banalität, aber: „…in mir fließt sein Blut; wenn ich nicht weiß, wer er ist, wie kann ich dann etwas über mich sagen?“

Es gab einen Fall, eine echte Anekdote, als zu uns zu Memorial jemand von der Steuerinspektion kam und uns überprüfen wollte. Wie sich später herausstellte, hatte man ihm gesagt: „Such’ so lange, bis du etwas findest.“ Und er saß bei uns, in einem unserer Zimmer, weil wir keinen anderen Platz hatten. Wir haben ihn einfach da hingesetzt, wo es einen Stuhl mit Tisch gab.

Nun, am ersten Tag war es so lala mit ihm. Dann ging die Arbeit weiter, wir hatten ja viel zu tun, niemand war mehr zurückhaltend seinetwegen, überhaupt achtete niemand mehr auf ihn. Da sitzt jemand und stöbert in irgendwelchen Papieren der Buchhaltung. Soll er doch sitzen und stöbern.

Nach einiger Zeit kam er an und sagte: „Hören Sie, ich versteh’ das nicht. Ich sitze hier und rundherum gibt es nur ‚verhaftet‘, ‚verhaftet‘, ‚repressiert‘, ‚im Lager erschossen‘… Man kriegt den Eindruck, dass alle…“

Wir fragen ihn: „Wissen Sie eigentlich etwas über Ihre Großväter, oder Ihre Urgroßväter?“ – „Ja“, sagt er, „ich weiß, dass einer während des Krieges gestorben ist.“ Ich schaue nach: „Wie hieß er nochmal?“ Das Ergebnis: erschossen, liegt in Butowo [Friedhof und insbesondere 1937/38 berüchtigte Hinrichtungsstätte bei Moskau]. Wir fragen weiter: „Und woher wissen Sie, dass er während des Krieges starb?“ – „Meine Mutter hat das gesagt.“ – „Wissen Sie, er ist nicht im Krieg gestorben.“ – „Das kann nicht sein.“

Wir versuchen alles, damit das, was in unserer Datenbank steht, damit jede Information durch Dokumente belegt ist. Und sei die Information noch so spärlich, nur eine Zeile… dafür aber ein Dokument, dem man vertrauen kann. Einem Protokoll über die Vollstreckung eines Todesurteils zum Beispiel muss man einfach trauen.

Also steht dieser junge Mann vor mir und ruft zu Hause an und sagt: „Mama, ich bin gerade bei Memorial. Du hast doch immer gesagt, dass mein Opa während des Krieges gestorben ist. Er wurde aber hingerichtet.“ (Könnte auch sein Uropa gewesen sein.) Sie sagt: „Ja, aber es ist besser, wenn du davon nichts weißt.“

Wie sich die Aufregung gelegt hat? Wie die Sache ausging? Was meinen Sie? Der junge Mann hat bei der Steuerinspektion gekündigt.

Es sind Schichten dieser Art, die hier freigelegt werden.

Ich weiß nicht, vielleicht sollten sich nicht Historiker oder Archivare, sondern eher Psychologen mit diesem Thema befassen, darüber nachdenken und beurteilen: Warum reden wir nicht? Warum verheimlichen wir den nachfolgenden Generationen etwas, den Enkeln der Opfer der Repressionen, den eigenen Kindern oder sogar den eigenen Enkeln oder Urenkeln?

Auch das ist vielschichtig, ist alles nicht so einfach. Zum einen, weil nicht zu fragen damals das A und O war, diese eiserne Regel kannte jeder. Nicht zu fragen, nicht zu reden… „Warum haben Sie Ihre Mutter nicht gefragt?" – „Weil eh’ klar war, dass nicht gefragt werden sollte.“ Ich frage: „Warum war das eh’ klar? Hat Sie Ihnen das erklärt?“ – „Was gab’s da zu erklären? Das konnte man doch in der Luft greifen.“ Das ist der erste Punkt.

Zweitens hat man es uns allen, und das gilt auch für mich, eingebläut: Über alles, was zu Hause geschieht, wird draußen nicht geredet. Die Tür bleibt gewissermaßen zu. Hier ist unsere Welt, dort eine fremde. Und die ist feindlich, man darf nicht mit offenem Herzen dort hinausgehen.

Ich muss leider gestehen, dass ich vor Kurzem mein eigenes traumatisches Erlebnis hatte: Es stellte sich heraus, dass auch ich mich meinen Kindern gegenüber so verhalten hatte. Das habe ich wohl unbewusst getan, aber es wurde mir ziemlich klargemacht. Vor einiger Zeit kam mein jüngerer Sohn zu mir und sagte: „Hör mal, Du hast doch immer gesagt, dass man das, was bei uns geschieht, niemandem erzählen soll.“ Und er sagte dann, er habe das seiner Frau erzählt, dass man das, was bei uns geschieht, niemandem erzählen soll. Die habe daraufhin gefragt: „Und warum?“ Er wusste keine Antwort. Jetzt kam er zu mir, und ich wusste auch keine Antwort – außer loszuheulen wie ein Schlosshund.

Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:

Архив Научно-информационного центра «Мемориал»

Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете

_______

You can start your own archival research with the digital archives:

Memorial Society archive

Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen

Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:

Archiv der Gesellschaft Memorial

Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Wie Archive die Weltanschauung und die Vorstellung von der Vergangenheit verändern.

Ich bin überhaupt kein Archivmensch. Mehr noch: Ich war kein Archivhistoriker, also in dem Sinne, dass ich zwar Geschichte studiert habe, aber nicht diese akademische, ja religiöse Vorstellung hatte, dass ich allein aus den Archiven heraus etwas verstehe oder, dass ich ohne Archive wissenschaftlich nicht tragbar bin. Aber dann ging ich, als ich bei Memorial für eine Sache aktiv war, ins russische Staatsarchiv, wo die Akten der Ermittlungsverfahren gegen die politischen Angeklagten aus der gesamten Sowjetzeit liegen. Das sind über 100.000 Fälle. Und das hat nicht nur einen Eindruck bei mir hinterlassen, sondern schlichtweg fundamental meine Vorstellung davon verändert, wie ich über meine eigene Vergangenheit nachdenken muss, über die sowjetische Vergangenheit, über dies ganze Leben. Und deshalb denke ich seither immer auf ganz unterschiedliche Art und Weise darüber nach.

Ein großer Teil solcher Ermittlungsakten liegt in den Archiven des Inlandsgeheimdienstes FSB in den verschiedenen Regionen. Der Zugang zu ihnen ist allerdings sehr eingeschränkt. Man muss entweder extra ein Verwandtschaftsverhältnis zu der Person nachweisen, deren Akte man einsehen möchte. Oder man schreibt einen eigenen Antrag, wobei du dann keine Kopien machen kannst, weil du kein Verwandter bist. Dann wird die Arbeit mit der Akte zeitlich recht eingeschränkt, man kann nicht alles machen.

Im russischen Staatsarchiv (GARF) geht es fast schon glatt. Es ist eines der sehr wenigen russischsprachigen Archive, in denen diese Art von Akten überhaupt zugänglich ist. Sehr wichtig ist hier, dass ich diese Akten überhaupt gesehen habe, und zwar zehntausende. Und davon will ich erzählen…

Ich möchte noch eine weitere allgemeine Sache zum äußeren Rahmen sagen, die mir wichtig erscheint. Ich denke, das erste, was mich so verblüffte, war der Gedanke: Warum werden diese Akten überhaupt noch aufbewahrt? Es sind Akten zu Verfahren gegen Menschen, die nach „politischen“ Paragrafen beschuldigt wurden, hauptsächlich nach dem Paragrafen 58 [des Strafgesetzbuches der RSFSR]. Diese Akten sind mit dem Vermerk „Aufbewahren für alle Zeit!“ gestempelt. Sie betreffen verschiedene Menschen, die niemand kennt. Und das Einzige, was wir über sie wissen, erschließt sich aus einer Akte, die dazu angelegt wurde, um sie eines Verbrechens zu beschuldigen.

Dabei handelt es sich sehr häufig um Menschen, die nicht einmal des Schreibens mächtig waren. Also Menschen, die nichts über sich selbst aufschreiben konnten, Menschen, die statt einer Unterschrift ein Kreuz unter ihre Aussagen machten. Und meine erste menschliche, literarische, spontane Reaktion war: Ich sehe hier eine riesige sowjetische Verschwörungstheorie. Es ging um eine riesige, gigantische Verschwörung, um eine unglaubliche Menge vermeintlicher Feinde, mit denen unser ganzes Leben durchsetzt sei. Und die uns schaden wollten. Jemand arbeitet als Garderobenfrau in einem Dorfclub und wird beschuldigt, dass sie, während sie — wie bei [dem Schriftsteller Michail Soschtschenko] — die „Mäntels“ der Partei- und Komsomolfunktionäre aufhängt, dort ihre Haare mit Läusen verstreut. Sie habe versucht, die Mäntel zu verlausen. Zu der Akte gehört ein Umschlag mit Haaren von ihr und ein Gutachten darüber, ob es dort Läuse gibt.

Oder der Fall eines jungen Mannes, der es während des Verhörs irgendwie fertigbrachte, aus dem Verhörraum zu entwischen – ein ganz seltener Fall – und aus dem Fenster zu springen, um sich umzubringen. Er überlebte aber, und das Verfahren lief weiter. In der Akte liegt ein Foto des zerbrochenen Fensters.

Die Menschen sind miteinander verwoben, weil ja die Logik und Pragmatik des Ermittlers darin besteht, sich nicht einen einzelnen Menschen vorzunehmen, sondern eine Gruppe zu „enttarnen“. So wird es gemacht, so ist es effektiver, so ist es im Sinne eines Aufstiegs im Apparat richtiger. Deshalb muss ein Mensch im Idealfall mit drei, fünf, zehn anderen in Verbindung stehen. Und wenn man das konsequent liest, sieht man, wie sich diese Netze immer mehr ausbreiten und wer mit wem verknüpft wird.

Ein dritter Gedanke: Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass das eine endlose Wiederholung war, das Reden darüber, dass wir ständig in einer Art schuldig sind, dass es eine riesige Schuld gibt, die uns sehr stark belastet. Mit „wir“ sind die Protagonisten dieser Akten gemeint. Wir sollen bereuen, Buße tun oder aber im Gegenteil widerlegen, dass wir angeblich jemand sind, der nicht [ins System] hineinpasst.

Diese drei Wesenskerne geben, wenn man sie zusammenführt, eine Vorstellung davon, was das für eine Vergangenheit war, und was wir aus dieser Vergangenheit in unser heutiges Leben mitgenommen haben. Das ist der allgemeine Rahmen für jede Geschichte, die ich heute erzählen kann.

Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:

Архив Научно-информационного центра «Мемориал»

Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете

_______

You can start your own archival research with the digital archives:

Memorial Society archive

Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen

Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:

Archiv der Gesellschaft Memorial

Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Die Geschichte von Nina Gnewkowskaja, die zuerst von Berija umworben wurde, dafür ins Lager kam, später als Ermittlerin der Staatsanwaltschaft Dissidenten verfolgte und dann als Opfer politischer Repressionen anerkannt werden wollte.

Dies ist die Geschichte einer Frau, die Nina Gnewkowskaja hieß. Ich habe von ihr auf folgende Weise erfahren: Ein Kollege von Memorial bat mich, im Katalog des Staatsarchivs (GARF) nachzuschauen, ob es in den Beständen, zu denen ich arbeitete, nicht Unterlagen über diese Frau gebe. Sie war durch einige Aufzeichnungen von Dissidenten als eine Ermittlerin bekannt, die zu Hausdurchsuchungen hinzukam und sich dort recht speziell verhielt. Sie stach heraus, war anders. Ich fand ihre Akte.

Und dass ich dort ihre Akte fand, bedeutete, dass sie dort nicht als Ermittlerin in Erscheinung tritt, sondern als Beschuldigte. Und ich erfuhr, dass sie als junge Frau Ende der 1940er Jahre zu den Kreisen der „goldenen“ Nachkriegsjugend gehörte. Das waren Menschen, die entweder Kinder privilegierter Eltern waren, oder auf andere Weise in diese Kreise gelangten, wo sie von allen möglichen Trophäen umgeben waren [hochwertige Alltagsgegenstände, zum Teil in Deutschland geplünderte „Kriegstrophäen“]. Das war wie in der Frühzeit des amerikanischen Jazz: die Klamotten, all die Restaurants in den Hotels im Moskauer Stadtzentrum…

So beginnt die Geschichte, und dann gab es einen Moment, da sie sich zu einer Geschichte weiterentwickelte, in der Geheimdienstchef Berija ein Auge auf Gnewkowskaja warf, in der ein Adjutant Berijas ihr nachstellte, und in der sie in die Datscha Berijas vor der Stadt kam und dort von Berija vergewaltigt wurde. In der Akte wird das recht bemerkenswert beschrieben. Dort ist kein einziges Mal direkt von sexueller Gewalt die Rede. Aber es gibt eine Menge sehr komplizierter Formen des Verschweigens. Wir verstehen schließlich, dass ihre Beziehung zu Berija schon recht lange währte.

Die Geschichte endete, wie solche Geschichten stets enden, mit einer Anklage. Die Anklage gegen sie lief darauf hinaus, dass sie Mitglieder der sowjetischen Regierung verleumdet habe. Das war ein Euphemismus in Bezug auf Berija. Der hatte sie vergewaltigt, und sie hatte im Kreise ihrer Freunde darüber geredet, wodurch es bekannt wurde: Gerüchte waren im Umlauf. Später landete sie im Lager. Davon ist aber in der Akte schon nichts mehr zu finden.

Insgesamt ergaben sich für mich zwei Ausgangspunkte.

Diese Geschichten hinterließen einen großen Eindruck auf mich. Ich beschloss, dass ich beide Seiten betrachten muss. Später konnten wir die Lücken schließen, herausfinden, was davor und danach passiert war. Und wir fanden Memoiren, in denen über Nina Gnewkowskaja während ihrer Zeit im Lager berichtet wird. Dort hieß es über sie, dass sie sich im Lager zwar nicht besonders gut geführt habe, sich aber aus Sicht der politischen Gefangenen jener Zeit anscheinend korrekt verhielt. Das heißt, Menschen, die später in Dissidentenkreisen geachtet wurden, schrieben, dass sie insgesamt eine gute Person gewesen sei und niemanden verraten habe. Sie arbeitete in der Küche, was eine recht privilegierte Stellung war. Sie nutzte das aber nicht so drastisch aus, wie das Leute mit diesen Privilegien hätten tun können.

Dadurch erhielten wir eine dritte Seite des Bildes. Sie ist also anfangs eine junge Frau aus dieser „goldenen Jugend“, im Lager verhält sie sich anscheinend gut. Und dann (nach dem Tod Stalins, den Rehabilitierungen, und nachdem ihre Aussagen anscheinend in das große Verfahren gegen Berija aufgenommen wurden), ist sie buchstäblich zehn Jahre später bereits Ermittlerin der Staatsanwaltschaft.

Hier muss man allerdings im Hinterkopf haben, dass bereits in ihrem Personalbogen in der Ermittlungsakte ihr Studium an der juristischen Fakultät erwähnt wird. Das bedeutet, dass ihre Karriere im Grunde schon in eine bestimmte Richtung wies, und sie sich nicht zufällig in diesem Kreis relativ gut gestellter junger Menschen bewegte. Ihr Vater arbeitete zwar nicht bei den „Organen“ [der Staatssicherheit], doch immerhin bei der Staatsanwaltschaft. Und dann kam die große Wende.

Sie identifizierte sich also etliche Zeit später wieder als Opfer, nicht als Ermittlerin. Und wir mussten nachdenken: darüber, ob das immer noch dieselbe Nina Gnewkowskaja war, die eine solche Evolution durchmacht — oder eine Person, die sich, sagen wir, an das anpasste, was in der jeweiligen Zeit am stärksten als gesellschaftliche Norm galt.

Später wurde uns klar, dass das noch nicht alles war. Denn es gibt da auch ihr Interview vom Anfang der 2000er Jahre, in einer Fernsehsendung, einer politischen Talkshow, in der es um das Jahr 1968 und die Demonstration der sieben Dissidenten auf dem Roten Platz ging. [Diese hatten gegen den Einmarsch sowjetischer Truppen in Prag protestiert.] Gnewkowskaja hatte zu unterschiedlicher Zeit zwei Verfahren gegen diese Personen geführt. Sie hatte [als Ermittlerin] Larissa Bogoras gegenüber gesessen, und sie hatte davor schon das Verfahren gegen Wadim Delon geleitet. Da ist also dieses Fernsehinterview, in dem sie nichts darüber sagt, dass sie selbst Opfer war. Sie sagt im Gegenteil: Ja, ich habe das Verfahren geleitet; jetzt wird wenig darüber gesprochen, aber all diese Dissidenten, die arbeiteten für Amerika, das waren völlig korrupte, zynische Leute; die hatten keinerlei idealistische Ansichten, mit denen ist alles klar.

Vollzog sie also eine weitere Wende? Oder erlebten wir sie von dieser Seite, weil es aus ihrer Sicht Anfang der 2000er Jahre im Prinzip ganz natürlich war, sich in das Narrativ der frühen Putin-Ära zu fügen?

Das ist natürlich eine recht seltene Geschichte, weil es nur selten gelingt, eine derartige Menge von Verwandlungen aufzuspüren, nachzuvollziehen. Ich habe immer darauf geachtet, inwieweit die Quellen, aus denen wir unsere Informationen erhalten, und die Art und Weise, wie eine Geschichte dort erzählt wird, es uns ermöglichen, in ein und derselben Person eine solche Menge klassischer sowjetischer Sujets zu erkennen, nämlich: „Oh, das ist ein böser Ermittler“ oder „Oh, das ist ein unglückliches Opfer, das rehabilitiert werden muss, und das alle möglichen Rechte haben sollte“ und so weiter. Anscheinend besteht das Komplexe dieser Geschichten darin, dass weder das eine noch das andere in vollem Maße zutrifft.

Es gibt übrigens eine sehr gute, eine wichtige These, die der israelische Professor Igal Halfin brillant formuliert hat. Er sagt, dass hinter der Akte im Grunde ein realer Mensch steht, mit dem das alles geschah. Und dann gibt es den Protagonisten des Verfahrens mit gleichem Namen, der innerhalb des Verfahrens, in der Akte, im Grunde als literarische Figur fungiert. Ich betrachte diese Akten jetzt irgendwie auch als Romane des sozialistischen Realismus.

Die Geschichte von Nina Gnewkowskaja ist wirklich sehr interessant. Denn ihr Verfahren ist… ich will nicht sagen, dass es schmutzig ist, aber die Akte deutet sehr stark darauf hin, dass sie emotional und moralisch vernichtet werden sollte. In der Akte wird sehr viel davon gesprochen, dass sie eine unsittliche junge Frau sei, dass sie sich mit ihren 19, 20 Jahren mit Männern im Hotel Astoria oder im Metropol treffe… Es ist eine sehr typische sowjetische Methode, eine Verleumdung, die signalisieren soll, dass du nicht nur politisch verkommen bist, sondern auch moralisch. Und Gnewkowskaja wird durch sämtliche Varianten der moralischen Zersetzung geschickt. Bei ihrem Verhältnis zu Berija wird die moralische Komponente natürlich ebenfalls sehr stark betont. Wir wissen aus vielen Gewaltgeschichten dieser Art, dass dies die Betroffenen immer fürchterlich verletzt.

Und wenn sich dann die Rolle ändert… In ihren Verhören, die ich einsehen konnte… Genauer gesagt, habe ich nicht immer die Verhöre selbst einsehen können, weil es sehr viel schwieriger ist, Akten zu den Dissidenten vollständig einzusehen. Aber beim ersten Verfahren gegen Wadim Delon, das sie führte, da fiel mir zum Beispiel auf, dass sie sehr wenig davon sprach, was er selbst verbrochen habe, sondern eher darüber, dass er eine zweifelhafte Beziehung zu einer jungen Frau führe. Darüber sprach sie wohl später auch mit seinen Eltern. Ich erkannte hierin ein sehr ähnliches Motiv, bei dem sie im Grunde eine ihr selbst sehr bekannte Taktik verfolgte.

Das schien mir absolut kein Zufall zu sein. Später wurde bei verschiedenen Berichten über ihr Verhalten zum Beispiel betont, dass sie bei Hausdurchsuchungen stets sehr schön geschminkt und gut gekleidet erschien. Ljudmila Alexejewa, glaube ich, hat geschrieben, dass Gnewkowskaja in den Schrank schaute und sagte: „Na, warum hängt hier denn nur ein Mantel? Wo sind Ihre amerikanischen Gelder? Wofür geben Sie die eigentlich aus?“ Es war die Idee, sich — gewissermaßen sexualisiert — als starke Frau zu präsentieren.

Meines Wissens hatte sie keine Kinder und war nie verheiratet. Das bedeutet, dass alles, was mit dem anfänglichen Versuch verbunden war, sie moralisch zu brechen, später auf unterschiedliche Weise an die Oberfläche kam.

Das ist natürlich zu stark psychologisiert; wir haben schon darüber diskutiert: Sollten wir beispielsweise annehmen oder sagen, dass das, was ihr zu Beginn widerfuhr, was wir aus den Akten wissen, die Beschreibung ihres Niedergangs, dass das gewissermaßen eine Erklärung ist? Eine Erklärung dafür, dass sie später in ihrer neuen Rolle selbst versuchte, Menschen zu brechen? Das ist für mich eine zu drastische und schwierige Aussage. Es bleibt eine große Frage, ob wir das so sagen können.

Was wir aber meiner Ansicht nach festhalten können — und zwar aufgrund der Dokumente —, ist etwas, was ich eine gemeinsame Abhängigkeit der Ermittlerin und der Person nennen möchte, mit der sie im Verhör spricht. Das heißt, in Wirklichkeit operieren sie… sie agieren beide im Rahmen einer Sprache, eines Wertesystems, in dem ein moralischer Sturz einen Menschen vollkommen vernichtet. Das alles ist fürchterlich zerstörerisch.

20–25 Jahre später [unter Putin] verwendete sie die gleichen Argumente gegen junge Menschen, die in einer jetzt ganz anderen Zeit protestierten.

Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:

Архив Научно-информационного центра «Мемориал»

Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете

_______

You can start your own archival research with the digital archives:

Memorial Society archive

Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen

Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:

Archiv der Gesellschaft Memorial

Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Warum die Ermittlungsakten politischer Gefangener eine phänomenale Quelle zum Alltag und zum Geist jener Zeit sind.

Die Akten der Ermittlungsverfahren gegen politische Häftlinge sind im Grunde genommen eine phänomenale Quelle zum gesamten Alltag, zur gesamten Textur jener Zeit. In ihnen kann, abhängig von der Situation, etwas enthalten sein, das dort absolut nicht sein sollte. Und das sonst unter gar keinen Umständen, auf keine andere Weise erhalten geblieben wäre. Die Dokumente sind gewissermaßen eine Zeitkapsel. Jemand hat etwas vergraben, und dann, 50 Jahre später, kommst du und machst sie auf – und siehst, was da ist, was da war.

Dann ist die Frage, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet, und wie man damit arbeitet. Ich kann für mich sagen, dass ich durch diese Akten unheimlich viel über den sowjetischen Alltag erfahren oder verstanden habe.

Es ist dennoch ein sehr spezifischer Typ Quelle, es wird ja ein politisches Verbrechen beschrieben, also ein fast religiöses. Sogar die Beschreibung des Verbrechens kann ihren Ausgangspunkt in solchen superkleinen, ungewöhnlichen Details haben.

Wenn wir zum Beispiel versuchen, die Verfahren zu analysieren und sie zu beschreiben, erstellen wir zunächst unseren Sammelbogen mit allen Dingen, die überhaupt erwähnt werden. Wir haben nämlich recht schnell verstanden, dass sich die Angelegenheit eigentlich nie auf den in der Anklage formulierten Handlungsstrang beschränkt. Die Beschuldigung kann schablonenartig sein, und auch der Verlauf der Ermittlungen absolut schablonenhaft. Dort können aber Dinge erwähnt sein, die eigentlich anders funktionieren, und zu denen einfach die richtigen Fragen gestellt werden müssen. Vor allem müssen sie erst einmal entdeckt werden. Dann verstehen wir vielleicht, dass es um etwas ganz anderes gehen könnte.

Da war zum Beispiel ein Straßenbahnschaffner in die Kantine gegangen. Ihm hat dort die Suppe nicht geschmeckt. Später erklärt er:

Das ist eigentlich ein seltener Fall, weil es dafür einen eigenen Strafrechtsparagrafen gab (§ 154a). Es gibt nur wenige solcher Verfahren, die offen zugänglich sind, insbesondere, wenn der Betroffene später deswegen rehabilitiert wurde.

Und noch später erhalten wir aus einem völlig anderen Zusammenhang eine Information über diesen Koch, dass dieser sich negativ über Komsomolzen äußert, ständig mit seiner Partisanen-Bescheinigung auftrumpfte, homosexuell aktiv ist und als Koch nichts Besonderes darstellt. Punkt.

Das ist ein Beispiel dafür, wie sich verschiedene Realitäten und Sujets überlagern: politische, nichtpolitische, und zwar unter ein und denselben Umständen.

All diese Menschen sind, von wenigen Ausnahmen abgesehen, absolut unbekannt. Das größte Problem aber ist, dass wir sie zuerst nur als Figuren bei einem Verbrechen sehen. Sie sind Protagonisten in einem Verfahren zu einem Verbrechen. Und dann besteht unsere Arbeit darin zu versuchen, diese Geschichte zu entwirren. Das heißt, man kann einerseits buchstäblich hinschauen und diese Menschen als Opfer des sowjetischen Terrors betrachten. Es gibt dieses allgemeine Narrativ, die Vorstellung, dass es wichtig ist, sie als Opfer zu sehen: Sie haben sich nichts zuschulden kommen lassen; wir reden ja von Opfern. Der nächste Schritt ist dann, zu versuchen — wenn die Dinge schon geschehen sind und von einem ansonsten absolut unbekannten Menschen nur 100 Seiten Material bleiben (auch wenn das manchmal „erlesen“ ist) — dort etwas zu erkennen, was die Ermittler für uns unbewusst, nicht als Material, hinterlassen haben, und was wir selbst mithilfe verschiedener Fragen daraus extrahieren können.

Das ist wahrscheinlich meine Lieblingsbeschäftigung. Da geht es gar nicht um den sowjetischen Terror, sondern um Menschen. Die sind für mich viel interessanter als die Maschinerie. Denn diese Maschinerie ist im Grunde heute schon gar nicht so schlecht beschrieben. Insbesondere Memorial hat hier sehr gute Arbeit geleistet.

Aber sich konkrete Menschen vorzunehmen, ist ein Problem, ein Fass ohne Boden, weil jeder Mensch anders ist. Die Verfahren sind fast schon schematisch, die Menschen jedoch alle verschieden.

Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:

Архив Научно-информационного центра «Мемориал»

Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете

_______

You can start your own archival research with the digital archives:

Memorial Society archive

Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen

Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:

Archiv der Gesellschaft Memorial

Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Ermittlungsverfahren als Informationsquelle über Menschen, die sich „außerhalb jeder Erzählung“ befinden.

Es gibt manchmal Material über Menschen einer Kultur, die sonst nicht wahrgenommen würden. Weil sie sich außerhalb jeder Erzählung befinden. Weil es um Menschen geht, die selbst nicht schreiben können und weder Memoiren noch Zeugnisse hinterlassen.

Da gibt es ein Verfahren gegen einen Bauern, zu Beginn des zweiten Fünfjahresplans [1933-1937], aus einem Dorf bei Moskau. Der Fall beginnt buchstäblich damit, dass ein Hund durchs Dorf läuft und ein Schild mit der Aufschrift trägt: „Esst mich am Ende des Fünfjahresplans, Kinder!“ Es war klar, dass es um den Hunger ging. Der Plan soll erfüllt werden, doch im Dorf herrschen fürchterliche Armut und Hunger. [Anfang der 1930er Jahre verhungerten wegen der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft in Zentralrussland und insbesondere in der Ukraine Millionen Menschen.]

Dann kommt eine Parteikommission aus der Hauptstadt in das Dorf, um nach der Ernte zu schauen. Die Bauern sollen ihr berichten, wie gut alles laufe und dass der Plan übererfüllt worden sei. Es folgt ein Ereignis, das dann den eigentlichen Gegenstand des Verfahrens bildet.

Als das bekannt wird (und es wird recht schnell bekannt), wird das als antisowjetische Handlung eingestuft, als ein Verbrechen, weil er Hundefleisch auf den Tisch gestellt hat.

Dieser Fall ist durch die politische Interpretation der Handlung äußerst interessant. Es geht hier zum Beispiel darum, dass es für die Mitglieder der Parteikommission eine Schmach war, weil ihnen danach die Kinder im Dorf hinterher liefen und bellten. Sie wurden auch mit „Hundefänger“ betitelt, weil sie die Schande erlebt hatten, dass man sie mit Hundefleisch bewirtete. Andererseits war es eine Demonstration dieses Bauern, mit der Botschaft: Wir leben so schlecht, wir können euch nichts anderes zu essen geben als diesen Hund.