Eine Suche im Archiv entwickelt sich oft zu einer Ermittlung, zu einem Krimi, der umso spannender wird, je mehr es Sie persönlich betrifft. Wir haben uns eine Challenge ausgedacht, eine Schnitzeljagd zur Archivsuche, bei der man eine Menge lernen kann. Stellen Sie sich vor, Sie räumen Ihren Dachboden auf und finden einen alten Koffer mit einem Sammelsurium verschiedener Dinge. Sie wissen nicht, wem diese Sachen gehören, aber die Namen und Institutionen in einigen Dokumenten und auf einigen Fotografien kommen Ihnen entfernt bekannt vor.Diese Anleitung, diese Schnitzeljagd beschreibt keineswegs alle möglichen Varianten der Suche in Archiven. Mehr noch: Sie bezieht sich nur auf ein konkretes, reales Thema, nämlich die Geschichte der UdSSR. Die Schnitzeljagd macht uns jedoch klar, wie viel wir erfahren können, wenn wir keine Scheu haben, uns den Archiven zuzuwenden. Und wie wir mit Hilfe dieses alten Koffers und eben der Archive wider Erwarten ganz erstaunliche Einzelheiten aus der eigenen Familiengeschichte zutage fördern können.

Eine wichtige Anmerkung: Zur Illustration haben wir Originaldokumente verwendet, doch sämtliche Geschichten unserer Protagonistinnen und Protagonisten sind erfunden; Übereinstimmungen wären rein zufällig.

Bevor wir zu den konkreten Dingen und Dokumenten übergehen, einige generelle Empfehlungen.

Genau auf die Details achten

Schauen Sie sich die Dinge, die Sie gefunden haben, ganz genau an. Auf den ersten Blick mag es scheinen, als würden sie uns gar nichts sagen. In Wirklichkeit kann aber jedes Detail ein Anhaltspunkt sein: eine Unterschrift, ein Datum, ein Stempel, der Hintergrund auf einem Foto oder einzelne Gegenstände, die dort zu sehen sind.

Mit den Angehörigen reden

Bevor wir ins Archiv gehen, ist es zunächst sinnvoll, Verwandte auszufragen.

Deren Erzählung über die Vergangenheit könnte an ein Lehrbuch für Geschichte erinnern: Die Erinnerung verfärbt nämlich unwillkürlich Ereignisse des eigenen, persönlichen Lebens, und zwar so, dass sie zum allseits bekannten Narrativ passen.

Für uns ist jetzt wichtig, auf Einzelheiten und scheinbar kleine Details zu achten. Denn die bieten oft Ansatzpunkte für die Suche. Wenn wir Glück haben, kennen unsere Verwandten die Namen derjenigen, denen einst die Sachen in dem Koffer gehörten, den wir gefunden haben: Das sind äußerst wichtige Informationen für die Schnitzeljagd, sie werden bei jeder Archivanfrage benötigt.

Archivanfrage stellen

Nachdem wir alle Artefakte untersucht und die Verwandten befragt haben, müssen wir uns entscheiden, in welche Richtung die Suche weitergehen soll.

Wir können überlegen: War der oder die Betreffende Opfer von Repressionen? Dann müssen wir nach den Ermittlungsunterlagen suchen.

War der Betreffende im Krieg? Dann können wir versuchen, seinen Weg dort nachzuvollziehen.

Wollen wir verstehen, wer der Urheber oder die Besitzerin des gefundenen Artefakts war, und womit er sich beschäftigt hat? Dann sollten wir uns auf die Suche nach persönlichen Dokumenten machen.

In Archiven werden viele verschiedene Materialien aufbewahrt, die von einem Menschen berichten, von seiner Familie, seinen Wohnorten, seinem Studium und seiner Arbeit; davon, wie er vom sowjetischen Regime verfolgt oder aber gefördert wurde. Jedes Dokument, das wir finden, wird neue Wege eröffnen um weiterzusuchen.

Der Ort der Suche — die Archive

Dieser Schritt könnte vielleicht für diejenigen, die nie etwas mit Archiven zu tun hatten, der schwierigste sein, doch werden unsere Hinweise sicherlich helfen (siehe unten).

Die meisten Dokumente in den Archivbeständen der Russischen Föderation werden in staatlichen Archiven aufbewahrt. Diese können bestimmten Behörden unterstehen, etwa dem Inlandsgeheimdienst FSB, dem Innenministerium, dem Föderalen Dienst für den Strafvollzug (FSIN), dem Verteidigungsministerium (über die Zuordnung der Dokumente zu den Archiven informieren die Hinweise unten).

Jede Region in Russland, ja selbst jeder Stadt- oder Landkreis, hat ein eigenes Archiv.

Und dann gibt es noch zahlreiche elektronische Datenbanken, die bei der Suche eine wichtige Hilfe sind.

Schreiben wir eine Anfrage und machen uns auf ins Archiv

Wir schreiben eine formlose Anfrage an das Archiv, in der wir genau angeben, welche Informationen wir bereits haben, und welche wir erhalten wollen. Eine wichtige Anmerkung: In die Ermittlungsunterlagen oder in andere Dokumente, die sich in regionalen oder kommunalen Archiven befinden, kann man auch ohne Nachweis einer Verwandtschaft Einsicht erlangen. Das gilt allerdings leider nicht bei einer Reihe von Archiven, die bestimmten Behörden unterstehen (etwa bei den Archiven des Innenministeriums oder der Standesämter).

Die Familiengeschichte vervollständigen

Wir werden Schritt für Schritt etwas Neues über den betreffenden Menschen erfahren und neue Wege der Suche entdecken. Wohin diese Suche uns führen wird, weiß kein Mensch. Das kann schrecklich sein, aber auch spannend!

Einige wichtige Hinweise dazu, wo was aufbewahrt wird:

Die Akten zu den Ermittlungsverfahren, die nach Paragraf 58 des Strafgesetzbuches der RSFSR [wegen angeblicher konterrevolutionärer Aktivitäten] gegen einzelne Personen eröffnet wurden, sind gewöhnlich in den regionalen Verwaltungen des FSB archiviert, je nach dem Ort, an dem das Verfahren damals stattfand. In einigen Regionen wurden sie allerdings bereits in den 1990er Jahren an ein regionales Archiv übergeben. Hier eine Liste dieser Regionen:

Region Altai: Staatsarchiv der Region Altai;

Republik Altai: zum Teil dem Staatlichen Archiv für sozio-politische Geschichte (GASPI) der Republik Altai übergeben, zum Teil bei der Regionalen Verwaltung des FSB verblieben;

Gebiet Woronesh: Staatliches Archiv für gesellschaftliche und politische Geschichte des Gebiets Woronesh;

Republik Dagestan: Zentrales Staatliches Archiv von Dagestan;

Republik Kabardino-Balkarien: Zum Teil in das Zentralarchiv der Republik übergeben, zum Teil bei der Regionalen Verwaltung des FSB verblieben;

Region Kamtschatka: Staatsarchiv der Region Kamtschatka;

Gebiet Kirow: Zentrales Staatliches Archiv des Gebiets Kirow;

Gebiet Kostroma: Staatliches Archiv für Neueste Geschichte des Gebiets Kostroma;

Region Krasnojarsk: ein kleiner Teil der Unterlagen wurde dem Staatsarchiv der Region Krasnojarsk übergeben, der Großteil blieb bei der Regionalen Verwaltung des FSB;

Republik Krym (von Russland annektiert): Staatsarchiv der Republik Krym;

Gebiet Kurgan: Staatliches Archiv für gesellschaftlich-politische Dokumentation des Gebiets Kurgan;

Gebiet Lipezk: Staatsarchiv des Gebiets Lipezk;

Moskau und Moskauer Gebiet: Staatsarchiv der Russischen Föderation (Verfahren, die von der Regionalverwaltung des NKWD für Moskau und das Moskauer Gebiet betrieben wurden);

Gebiet Nishni Nowgorod: Zentralarchiv des Gebiets Nishni Nowgorod;

Region Perm: Permer Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte;

Gebiet Sachalin: Staatliches Geschichtsarchiv des Gebiets Sachalin;

Swerdlowsker Gebiet: Staatliches Archiv der Verwaltungsbehörden des Swerdlowsker Gebiets;

Gebiet Twer: Twerer Dokumentationszentrum für neuere Geschichte, ein Teil der Verfahren verblieb bei der Regionalen Verwaltung des FSB;

Republik Tywa: Staatsarchiv der Republik Tywa;

Republik Chakassien: Nationales Archiv der Republik Chakassien

Gebiet Tscheljabinsk: Vereinigtes Staatsarchiv des Gebiets Tscheljabinsk

Republik Tschuwaschien: Staatliches Geschichtsarchiv der Republik Tschuwaschien

Gebiet Jaroslawl: Staatsarchiv des Gebiets Jaroslawl

Die Ermittlungsakten zu Personen, die auf dem Territorium des Gebiets Amur verurteilt wurden, werden heute in der Regionalverwaltung des FSB für das Gebiet Omsk aufbewahrt.

Die Ermittlungsakten zu Rotarmisten, die an der Front verhaftet wurden, werden am jeweiligen Geburtsort aufbewahrt.

Die Akten zu denjenigen, die verwaltungsrechtlich Opfer von Repressionen wurden, also zu den Verbannten und Deportierten, sowie zu denen, die in die sogenannte Arbeitsarmee kamen, werden am Ort der Strafverbüßung aufbewahrt, also in der Gebietsverwaltung des FSB der entsprechenden Region. Die Personenkarten von Angehörigen der Arbeitsarmee der sogenannten Besserungslager „Bakalstroi“ und „TagilLag“ werden im Städtischen Archiv für soziale und rechtliche Dokumente in Nishni Tagil aufbewahrt. Manchmal befinden sich die Dokumente von Angehörigen der Arbeitsarmee in der entsprechenden Verwaltung des Föderalen Dienstes für den Strafvollzug (UFSIN), je nach Ort der Strafverbüßung. So befinden sich etwa die Lagerakten des „Bogoslowlag“ in der UFSIN für das Swerdlowsker Gebiet.

Die Gefängnisakten von Häftlingen sind in den jeweiligen Gefängnisarchiven zu finden.

In einigen regionalen Archiven werden zwei weitere wichtige Typen von Dokumenten aufbewahrt: 1) die Aufsichtsverfahren zu Gerichtsprozessen (darüber, wie die Revision verlief, wenn der Verurteilte, dessen Urteil noch nicht rechtskräftig war, gegen ein ungerechtes Urteil Berufung einlegte); und 2) die Filtrations– und Überprüfungsverfahren von sowjetischen ehemaligen Kriegsgefahrenen (Genaueres zum Aufbewahrungsort dieser Unterlagen siehe hier).

Wenn wir aus den Militärunterlagen erfahren haben, dass ein Verwandter im Krieg verschollen ist, sollten wir auch versuchen, ihn in Datenbanken von Opfern der Repressionen zu suchen. Nicht selten wurde in Dokumenten, die Angehörige von eigentlich Verhafteten und später Verurteilten erhielten, der Status „vermisst“ genannt. Es kommt nicht oft vor, aber es kommt vor, dass es sogar Opfer der Repressionen gab, von denen ihre Angehörigen [fälschlicherweise] annahmen, sie seien an der Front gefallen, worüber sie auch entsprechende Papiere erhalten hatten. Priorität haben hier die Ermittlungsverfahren, da diese einer strengen Rechenschaftspflicht unterlagen. Wenn uns eine Bescheinigung über den Tod eines Angehörigen an der Front vorliegt und wir in einer Datenbank zu Opfern der Repressionen das Datum der Hinrichtung des Betreffenden sehen, können wir sicher sein: Die zweite Quelle ist glaubwürdiger.

Die wichtigsten elektronischen Ressourcen zur Namenssuche:

Deutsche Datenbanken zu sowjetischen Kriegsgefangenen:

Beispiele von Datenbanken auf Portalen russischer Archive:

Auf dem Foto sind zwei Männer zu sehen sowie die Aufschrift „Jossif, Wladimir“. Ihre Namen sagen uns nichts. Auf der Rückseite steht: „Die Parteigenossen J. M. Krenkel und W. L. Smirnow, Moskau 1937“.

Als Erstes gehen wir zu den Verwandten. Da die uns aber in diesem Fall nicht helfen konnten, könnte das Jahr als Anknüpfungspunkt dienen. 1937 war eines der schrecklichsten Jahre der russischen Geschichte. Daher überlegen wir, ob wir unsere Suche nicht unter den Opfern der Repressionen beginnen sollten. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass die Personen auf dem Foto in den Opferlisten des Terrors zu finden sind.

Zunächst müssen wir die vollständigen Namen der Männer und ihre Geburtsdaten herausfinden. Dabei können die Datenbanken zu Opfern der politischen Repressionen hilfreich sein, nämlich die von Memorial aufgebauten Datenbanken „Opfer des politischen Terrors in der UdSSR“ und „Offene Liste“.

Wenn wir die Namen finden, haben wir Glück: Jetzt müssen wir feststellen, wo die Akten aufbewahrt werden, dort eine Anfrage stellen und uns auf den Gang ins Archiv vorbereiten. Falls die betreffenden Personen nicht im Verzeichnis der Terroropfer zu finden sind, sollten wir nicht verzweifeln. Sie könnten dafür in Listen von Parteimitgliedern verzeichnet sein (dazu später mehr).

Wir haben beide Protagonisten von dem Foto in Moskauer Verzeichnissen von Opfern der Repressionen gefunden. Gegen sämtliche Opfer der Repressionen wurden Ermittlungsverfahren eröffnet. Die Akten hierzu können sich in einem der folgenden Archive befinden:

Im Zentralarchiv des Inlandsgeheimdienstes FSB, das ein standardmäßiger Ausgangspunkt für die Suche nach Akten zu den Opfern der politischen Repressionen ist. Dort lagern die Akten zu jenen, die damals vom zentralen Apparat der Staatssicherheit verhaftet wurden. Dieser war in der Regel für Verfahren gegen prominente Funktionäre aus Partei, Militär und Verwaltung und Direktoren von Unternehmen zuständig. Darüber hinaus können wir im Zentralarchiv des FSB Informationen über nachgeordnete Archive des FSB finden.

Im Staatsarchiv der Russischen Föderation (GARF), in dessen Beständen sich auch die Akten derer befinden, die von der Regionalverwaltung des Innenministeriums (NKWD) für Moskau und das Moskauer Gebiet verhaftet wurden. Das NKWD war zum Teil auch politische Polizei und Geheimdienst.

Aus dem Verfahren gegen Smirnow erfahren wir, dass er in der 1. Samotetschny-Gasse 15, Wohnung 15 lebte. Als nächsten Schritt können wir versuchen, einen Auszug aus dem Meldebuch des Gebäudes zu erlangen. Dieser Luxus ist leider nur in Moskau und St. Petersburg möglich. Praktisch nirgendwo sonst sind solche Meldebücher aus den 1930er bis 1950er Jahren erhalten geblieben. Das Meldebuch eines Gebäudes enthält nicht nur Angaben, die wir bereits aus der Ermittlungsakte kennen — zur Familie, zur ethnischen Zugehörigkeit und zum Arbeitsplatz —, sondern auch darüber, wann und wohin jemand aus einer Wohnung auszog, wer bei ihm zu Besuch war und wer seine Nachbarn waren. Um den Auszug einzusehen, wenden wir uns an das regionale Archiv, in diesem Fall das Zentrale Staatsarchiv von Moskau.

In den Akten zum Ermittlungsverfahren sind gewöhnlich sehr viele nützliche Informationen enthalten. So finden wir etwa einen Auszug aus dem Protokoll des Sonderausschusses des NKWD, der Smirnow verurteilte (der Sonderausschuss — wörtlich: „Sonderberatung“ — des NKWD war eine Strafinstanz der Stalin-Zeit, die außergerichtlich Urteile verhängte, auch Todesurteile). Der Stempel dort besagt, dass der Verurteilte in den Lagerkomplex Nordost („Sewwostlag“) geschickt wurde. Dass der Name des Lagers in Smirnows Ermittlungsakten genannt wird, macht es möglich, seine Lagerakte zu finden.

Zur Einsicht in die Lagerakte muss man sich an die Regionalverwaltung des Innenministeriums wenden, in dessen Bereich sich das Lager befand. Wir schreiben in diesem Fall also eine Anfrage an die Regionalverwaltung des Gebiets Magadan.

Wenn der Haftort nicht in den Akten steht, muss man sich an das Zentralreferat Information und Analyse des Innenministeriums wenden. Dort gibt es eine allgemeine Kartei zu den Häftlingen und von dort kann die Anfrage zum Aufbewahrungsort der Lagerdokumente weitergeleitet werden.

Ein zweiter Suchpfad sind Parteiunterlagen. Die Mitgliederkartei und die Registrierungsformulare werden im Russischen Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (RGASPI) aufbewahrt. Die Protokolle über die Aufnahme in die Partei oder einen Ausschluss befinden sich im Gebietsarchiv der Region, in der dies erfolgte.

Für eine schnelle Bearbeitung der Anfrage an das RGASPI (über die Internetseite) muss man die Nummer des Parteiausweises kennen. Und wenn wir die nicht haben, das Datum des Ein- oder Austritts aus der Partei.

Falls wir auch das nicht kennen, müssen wir persönlich ins Archiv gehen und dort die Mitarbeiter um Hilfe bitten. Im RGASPI könnte man uns sagen, in welchem Bestand eine Suche nach den Protagonisten auf dem Foto sinnvoll wäre. Smirnow ist ein häufiger Name, einen J. M. Krenkel zu finden, der 1937 aus der Partei ausgeschlossen wurde, sollte sehr viel einfacher sein.

Durch das Registrierungsformular für Parteimitglieder haben wir erfahren, dass Krenkel 1928 in Moskau in die Partei eintrat. Mit diesem Wissen können wir die Suche fortsetzen, und zwar im Zentralen Staatsarchiv von Moskau. Dort werden die Protokolle über den Parteieintritt oder den Austritt aufbewahrt. Und dort werden unter anderem auch die Gründe für einen Ausschluss und die Argumente der Kommissionsmitglieder für oder gegen einen Ausschluss genannt.

Wir konnten also durch unsere Archivsuche Folgendes herausfinden: Die Männer auf dem Foto sind die Parteigenossen Jossif Krenkel und Wladimir Smirnow. Die beiden Freunde lebten im Zentrum von Moskau, studierten zusammen an der Moskauer Staatlichen Universität. 1928 traten sie in die Partei ein und wurden beide kurze Zeit, nachdem das Foto gemacht wurde, aus der Partei ausgeschlossen.

Das Todesurteil gegen Krenkel wegen „Beteiligung an einer konterrevolutionären trotzkistischen Schädlingsorganisation“ wurde vom Militärkollegium des Obersten Gerichts verhängt. Er wurde in Kommunarka bei Moskau begraben [wo sich auch eine Hinrichtungsstätte befand].

Smirnow wurde vom Sonderausschuss des NKWD aufgrund einer ähnlichen Anklage zu acht Jahren Lagerhaft verurteilt. Er wurde in eines der schlimmsten Lager des GULAG verbracht, in den Lagerkomplex „Nordost“ im Gebiet Magadan (seinerzeit die Region Chabarowsk). Er starb 1944 ohne seine Freilassung erlebt zu haben. Aus Lagerdokumenten ist zumindest etwas über die Haftgeschichte von Wladimir Smirnow bekannt: Während er von einer Abteilung des Lagers in die nächste geschickt wurde, landete er schließlich im Krankenhaus der Ortschaft Stekolny, wo er im Januar 1944 aufgrund „abfallender Herztätigkeit“ starb. Aus seiner Lagerakte geht nicht hervor, wo er begraben wurde, doch liefert das Portal „Nekropolen des Terrors und des GULAG“ uns den Hinweis, dass er auf dem örtlichen Friedhof begraben sein könnte.

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Vor uns liegt eine bestickte Serviette mit der Aufschrift: „Larusja, hab Mama lieb! 18/10/1938“. Auf der Rückseite ist ein Etikett aufgenäht, auf dem mit Tintenstift geschrieben steht: „Akmolinsk“.

Wir wissen nicht, wer Larusja [Larissa] war, und in welcher Verbindung sie oder ihre Mutter zu Akmolinsk standen. Offensichtlich ist nur, dass die Serviette von der Mutter einer Larusja bestickt wurde. Die Jahreszahl 1938 verweist auf die recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Mutter diese Serviette in der Haft angefertigt hat.

Wie immer ist es das Beste und Einfachste, bei Verwandten nachzufragen. Um mit der Suche zu beginnen, würde es schon helfen, wenigstens den vollen Namen der Person und ihr Geburtsjahr zu kennen (selbst eine ungefähre Angabe hilft weiter). Wir erfahren, dass die Frau Anna Konstantinowna Berschinskaja hieß und Anfang der 1910er Jahre geboren wurde.

Wenn die Mutter von Larusja Opfer der Repressionen war, muss ein Ermittlungsverfahren gegen sie eröffnet worden sein. Wenn wir den Namen und das Geburtsjahr kennen, nicht aber die genaue Region, in der die Person vor Gericht gestanden hat, wenden wir uns immer zuerst an das Zentralarchiv des FSB. Dort werden die Ermittlungsakten aufbewahrt oder aber Hinweise auf deren Aufbewahrungsort in einem der nachgeordneten Archive (Genaueres dazu im Text zum Foto mit den Parteigenossen).

In der Ermittlungsakte finden wir eine persönliche Erklärung von Anna, in der sie schreibt, dass ihre Tochter — hoffentlich eben diese Larusja — in ein Kinderheim in Werchnjaja Tura (Gebiet Swerdlowsk) gesteckt wurde. Jetzt müssen wir feststellen, an welches Archiv dieser Region man sich wenden sollte, um Informationen über Insassen von Kinderheimen zu erhalten. Wir brauchen ein Archiv, in dem Dokumente konkreter Einrichtungen aufbewahrt werden. Meist ist das nicht das Hauptarchiv der Region.

Auf der Internetseite jedes Archivs finden sich allgemeine Informationen über die jeweiligen Bestände und ein Archivführer, also ein Verzeichnis aller Bestände mit Angaben zum Zeitraum, aus dem die Dokumente des betreffenden Bestandes stammen, und mit einer Kurzbeschreibung jeder Sammlung. In unserem Fall wenden wir uns, nachdem wir uns diese Kurzinformationen über die verschiedenen Swerdlowsker Archive angeschaut haben, an das Dokumentationszentrum zu gesellschaftlichen Organisationen des Gebiets Swerdlowsk.

Ein wichtiger Anhaltspunkt ist zudem die auf der Rückseite der Serviette genannte kasachische Stadt Akmolinsk. Aller Wahrscheinlichkeit nach war das der Ort, an dem Anna Berschinskaja ihre Haft verbüßte. In Kasachstan werden die Lagerakten — genau wie in Russland — in den Archiven des Innenministeriums aufbewahrt. Dort suchen wir die Lagerkarte oder die Lagerakte (falls die Person in der Haft verstorben ist).

Was haben wir schließlich erfahren? Anna Berschinskaja stickte diese Serviette, während sie ihre Haftstrafe im riesigen Lagerkomplex von Karaganda („KarLAG“) absaß. Mit Hilfe der Ermittlungsakten fanden wir heraus, dass sie am 3. November 1937 verhaftet wurde, und zwar als „Familienangehörige eines Vaterlandsverräters“, kurz nach der Verhaftung ihres Mannes. Sie wurde zu acht Jahren Lagerhaft verurteilt. Einen Großteil ihrer Haft verbrachte sie in der 17. Lagerabteilung des „KarLAG“ (eben in der Nähe von Akmolinsk, dem heutigen Astana), wo Frauen von Männern inhaftiert waren, die das Militärkollegium des Obersten Gerichts verurteilt hatte. Die ganze Zeit über versuchte sie, ihre Tochter Larissa zu finden, die nach ihrer Verhaftung in ein Kinderheim gesteckt worden war. Anna schickte ihren in Freiheit verbliebenen Verwandten selbstgebastelte Sachen. Sie hoffte, dass ihre Tochter diese irgendwann erhalten und sich an ihre Mutter erinnern würde. Im Kinderheim hatte man Larissa zwar einen neuen Namen gegeben, doch gelang es der Mutter nach ihrer Freilassung 1946, ihre Tochter zu finden und nach Hause zu holen.

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

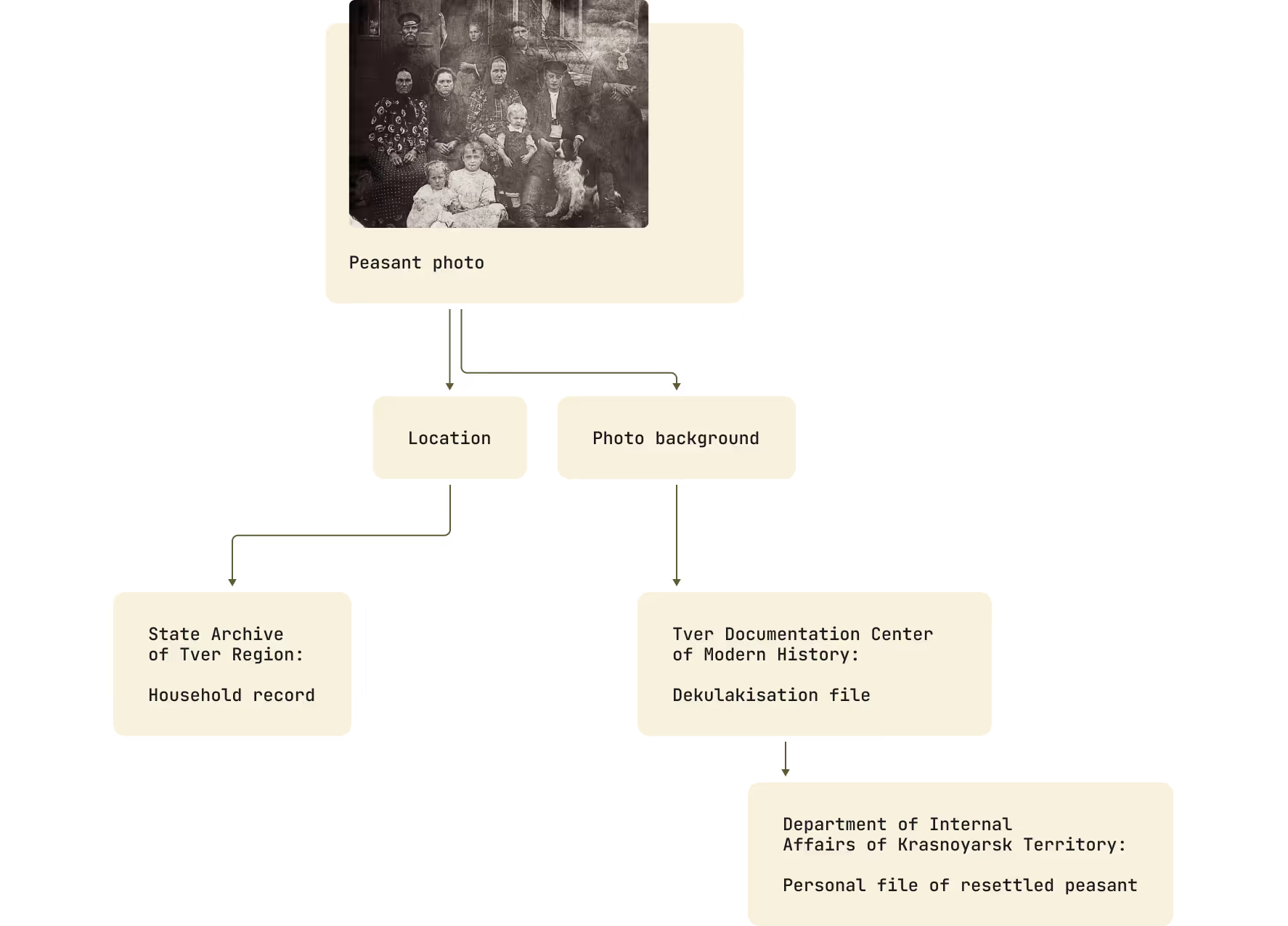

In dem Koffer finden wir ein Foto von einer Gruppe von Menschen vor einem Holzhaus. Auf der Rückseite steht „Unser Bernowo“.

Wir wissen nichts über die Menschen, die auf dem Foto zu sehen sind. Falls sich die Verwandten an nichts erinnern können, gibt vielleicht wenigstens das Foto selbst ein paar Anhaltspunkte.

Der Ort. Das Dorf Bernowo liegt im Kreis Stariza (Gebiet Twer). Da wir den Namen des Dorfes kennen, können wir nach dem Hofregister suchen. In solchen Registern finden wir folgende Informationen: Zusammensetzung der jeweiligen Familie, Arbeitsaufteilung unter den Familienmitgliedern, ihr Bildungsstand und Angaben zur Hofwirtschaft. Bei der Suche nach diesem Buch helfen uns zwei Archive: das kommunale (also das Archiv des Kreises) und das Gebietsarchiv.

In unserem Fall wäre das kommunale Archiv die Archivabteilung der Kreisverwaltung Stariza im Gebiet Twer; das Gebietsarchiv ist das Staatsarchiv des Gebiets Twer.

Der Hintergrund auf dem Foto. In unserem Fall ist es eine Bauernhütte. Die Familie, die in diesem Haus gelebt hat, könnte Anfang der 1930er Jahre „entkulakisiert“ worden sein (im Zuge des „Kampfes gegen das Kulakentum“, der Entkulakisierung, wurden Tausende angeblich wohlhabender Bauernfamilien nach Sibirien deportiert). Um die Akten zur Entkulakisierung zu finden, gehen wir in das Archiv, in dem Dokumente staatlicher Behörden aus der Sowjetzeit aufbewahrt werden. Gewöhnlich ist dies das Staatsarchiv des Gebiets oder ein Archiv, in dessen Namen die Begriffe „gesellschaftlich und politisch“ oder „sozio-politisch“ vorkommen, oder aber „Verwaltungs-“, „Rechts-“ oder „neueste Geschichte“. In Twer heißt das Archiv, das wir brauchen, „Twerer Dokumentationszentrum für Neueste Geschichte“. Dort finden wir die Akte zur Entkulakisierung. Es heißt dort, die Familie sei in die Region Krasnojarsk verbannt worden.

Wir machen uns auf die Suche nach den Personalakten der Verbannten. Wie auch die Akten zu Verurteilten werden diese Unterlagen in den lokalen Archiven des Innenministeriums aufbewahrt. In unserem Fall befinden sich die Informationen in der Regionalverwaltung des Innenministeriums für die Region Krasnojarsk.

Wir haben bei unserer Suche herausgefunden, dass auf dem Foto die Familie von Jegor Artemjew abgebildet ist, die 1931 „entkulakisiert“ wurde. Aus dem Hofregister erfuhren wir, dass es auf dem Hof vier Pferde und sechs Kühe gab sowie zwölf Schafe und Ziegen. Außer dem Haus besaß Artemjew einen Wirtschaftsbau und beschäftigte auf seinem Hof einen Tagelöhner.

Aus der Personalakte dieses „Insassen einer Spezialsiedlung“ geht hervor, dass nicht alle Mitglieder der Familie den Ort ihrer Verbannung erreichten. Der jüngste Sohn, der zur Zeit der Entkulakisierung erst drei Jahre alt war, überlebte den äußerst beschwerlichen Transport nicht. In der „Spezialsiedlung“ gab es Familienzuwachs: 1939 kam eine Tochter namens Olga zur Welt. 1944 wurde die Familie aus dem Register der „Spezialsiedler“ gestrichen.

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

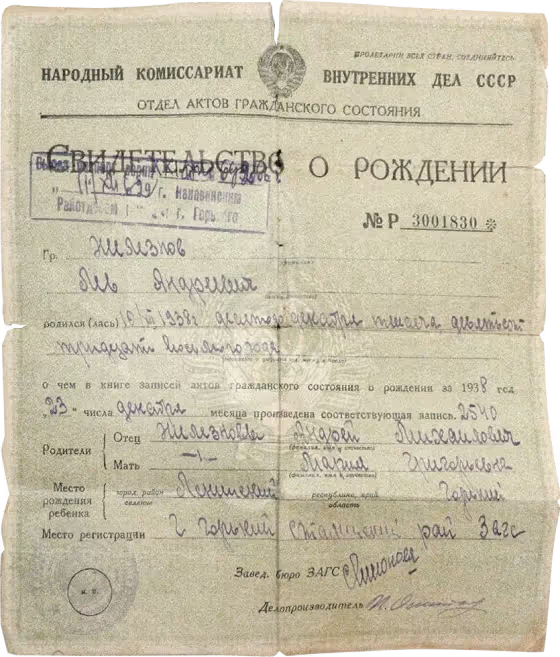

Wir finden die Geburtsurkunde von Lew Andrejewitsch Shelesnow, datiert vom 23. Dezember 1938 und ausgestellt in Gorki (dem heutigen Nishni Nowgorod).

Wenn die Befragung unserer Verwandten nichts ergibt, ziehen wir wieder einen „Archivdetektiv“ hinzu und schauen uns das gefundene Artefakt an.

Eine schnelle Suche nach den Namen der Eltern (Andrej Michailowitsch Shelesnow und seine Frau Marija Grigorjewna Shelesnowa) hat nichts ergeben. Das kann bedeuten, dass das Kind in einem Kinderheim aufgewachsen ist. Es ist bekannt, dass in Kinderheimen die Namen der Kinder und der Eltern oft geändert wurden. Deshalb unterschieden sich die Namen in den Geburtsurkunden, die Zöglingen beim Verlassen von Kinderheimen ausgehändigt wurden, oft von den tatsächlichen. Mitunter sind dort die Zeilen zu den Namen der Eltern einfach durchgestrichen.

In den Dokumenten der Kinderheime sind allerdings manchmal auch Informationen über den tatsächlichen Namen des Kindes und seiner Eltern enthalten. Hier kann das Jahr und insbesondere der Ort der Geburt hilfreich sein, wenn das in der Urkunde angegeben ist.

Die Dokumente der Kinderheime werden normalerweise in regionalen Archiven aufbewahrt. (Hierzu haben wir eingehender in der Geschichte über die Serviette aus dem Lager berichtet). Eine Ausnahme bilden die Kinderheime, die bis heute bestehen. Dann müssen die Dokumente direkt bei der Einrichtung gesucht werden.

Wir nehmen die Angaben aus der Geburtsurkunde und wenden uns an das Zentralarchiv des Gebiets Nishni Nowgorod. Dort finden wir in den Unterlagen des Kinderheims die tatsächlichen Namen der Eltern: Andrej und Jewgenija (nicht Marija) Shelesow/a (und nicht Shelesnow/a). Jetzt können wir versuchen, etwas mehr über sie herauszufinden. Da die Eltern aller Wahrscheinlichkeit nach Opfer von Repressionen waren, schauen wir in den entsprechenden elektronischen Datenbanken nach.

In der Datenbank von Memorial finden wir einen Eintrag zum Vater. Die Quelle des Eintrags dort — das Gedenkbuch für das Gebiet Pensa — verweist auf den Ort, an dem die Ermittlungsakten zu finden sind. Ein großer Teil der Ermittlungsakten liegt bei Stellen der Sicherheitsbehörden und in den Archiven der Regionalverwaltungen des FSB. Nur in einem Teil aller Regionen wurden die Akten in regionale Archive überführt. Im Gebiet Pensa war das nicht der Fall, deshalb schreiben wir eine Anfrage an die Gebietsverwaltung des FSB für das Gebiet Pensa.

Aus dem Verhörprotokoll in der Ermittlungsakte erfahren wir, dass die Eltern 1930 in Saratow geheiratet haben. Also können wir jetzt ihre Heiratsurkunde suchen. Alle standesamtlichen Unterlagen aus der Zeit nach 1918 werden in den Archiven der Standesämter aufbewahrt.

Wir konnten somit herausfinden, dass der Name von Lew Shelesnow in Wirklichkeit Shelesow war. Man hat wohl einen Buchstaben hinzugefügt, um die Verbindung zu seinen von den Repressionen betroffenen Eltern zu verschleiern: Andrej Shelesow wurde 1939 in Pensa verhaftet und bald darauf als „Spion“ hingerichtet. Bis zur Verhaftung hatte er seinen Sohn allein großgezogen: Aus dem Verhörprotokoll in der Ermittlungsakte erfahren wir etwas über die tragische Familiengeschichte, nämlich dass Jewgenija Shelesowa bei der Geburt ihres Kindes gestorben ist.

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Wir halten einen Brief in den Händen, 1941 in der Nähe von Brjansk abgeschickt, von der Front.

Er ist an die Familie adressiert: Der Verfasser beginnt ihn mit den Worten: „Guten Tag! Seid gegrüßt, Mama und Papa, Bruder Borja und Schwestern Lena und Galja.“ Zum Abschied schreibt er: „Voller Ungeduld warte ich auf eine Antwort von euch. Gruß und Kuss, euer Ljowa“.

Schon lange war in Familienerzählungen von einem Großvater Lew [Ljowa] die Rede, dessen Spuren sich im Krieg verloren hatten.

Als Erstes versuchen wir, bei den Verwandten seinen Nach- und Vatersnamen herauszufinden. Damit könnten wir Informationen zum Datum seiner Einberufung bekommen und darüber, wann er aus der Armee entlassen wurde. Vielleicht erfahren wir auch etwas über seinen Weg im Krieg, über Auszeichnungen oder Verwundungen. Wir könnten die Suche auf Portalen beginnen, die unter der Ägide des Verteidigungsministeriums aufgebaut wurden und in denen alle möglichen Daten über Rotarmisten gesammelt sind:

Elektronische Ressourcen wie die Zusammenfassende Datenbank „Memorial“ oder die Datenbanken „Erinnerung des Volkes“ und „Heldentat des Volkes“.

In der Zusammenfassenden Datenbank „Memorial“ finden wir den Ort der Einberufung unseres Verwandten. Die Dokumente zu seiner Militärlaufbahn werden beim Einberufungsamt der Region aufbewahrt, in der er einberufen wurde. Für Lew begann der Weg durch den Krieg in Wladimir. Wir wenden uns also an die Außenstelle des Einberufungsamtes des Gebiets Wladimir im Frunsenski-Bezirk der Stadt Wladimir (dort war er auch gemeldet). Aus dem Eintrag auf dem Portal „Erinnerung des Volkes“ erfahren wir, dass der Rotarmist den Rang eines Offiziers hatte. Dadurch könnten wir nun auch seine Personalakte finden. Die kann sich an zwei Orten befinden, je nach Todesdatum: Wenn ein Militärangehöriger vor 1991 starb, müssen wir uns an das Zentralarchiv des Verteidigungsministeriums wenden; wenn er später starb, dann an das Einberufungsamt des Ortes, in dem er bis zu seinem Tod lebte.

Die Originale der Dokumente, die auf den Internetportalen des Verteidigungsministeriums veröffentlicht wurden, befinden sich im Zentralarchiv des Ministeriums. Die Sammlungen dieses Archivs sind sehr viel größer als die Materialien, die bereits digitalisiert und veröffentlicht wurden. Daher kann eine Anfrage an das Archiv helfen, weitere Informationen über den Betreffenden zu erhalten. Ohne einen Verwandtschaftsbeleg haben wir allerdings lediglich das Recht, eine Informationsanfrage an das Archiv zu stellen. Mit deren Hilfe können wir uns ein Bild machen, welche Dokumente über diese Person es in den Beständen des Archivs überhaupt gibt.

Wenn wir dem Namen des Absenders den Ort hinzufügen (von dem der Brief abgeschickt wurde), können wir auf einem weiteren Pfad suchen. Als die Deutschen auf Moskau vorrückten, wurden Hunderttausende Rotarmisten zu Kriegsgefangenen. Die Namen derjenigen, die heute bekannt sind, finden sich in den einschlägigen elektronischen Portalen:

In der Datenbank zu sowjetischen Kriegsgefangenen der „Dokumentationsstelle Dresden“,

In den Verzeichnissen von sogenannten Ostarbeitern (z. B. bei Memorial oder der „Dokumentationsstelle Dresden“),

In der „Zentralen Datenbank der Namen der Holocaustopfer“ von Yad Vashem.

Viele Rotarmisten, die in Kriegsgefangenschaft gerieten, wurden nach ihrer Rückkehr als „Verräter der Heimat“ eingestuft. Gegen sie wurden Strafverfahren nach Paragraf 58 des Strafgesetzbuches der RSFSR angestrengt. Wenn wir herausfinden wollen, ob das auch diesen Verwandten betraf, können wir in den Datenbanken der Opfer der politischen Repressionen nachschauen oder Anfragen an das Zentralarchiv des FSB und das Zentralreferat Information und Analyse des Innenministeriums richten (mehr zur Suche nach Ermittlungsunterlagen im Kapitel über das Foto der Parteigenossen).

Wir haben schließlich herausgefunden, dass der Verfasser des Briefes Lew Iwanowitsch Karpuschkin war, unser Urgroßonkel. Den Angaben auf dem Portal der Zusammenfassenden Datenbank „Memorial“ zufolge, wurde er am 27. Juni 1916 in Wladimir geboren. 1934 wurde er in die Armee einberufen und ging im Range eines Oberleutnants in den Krieg. 1942 wurde er mit dem Rotbanner-Orden ausgezeichnet. Lew diente als Navigator im 455. Luftwaffenregiment der 36. Luftwaffendivision für Langstreckeneinsätze.

Wir durchsuchen die Dokumente auf dem Portal „Erinnerung des Volkes“ und erfahren, dass Lew 1943 für vermisst erklärt wurde. Später stellte sich heraus, dass er bei Brjansk in Kriegsgefangenschaft geraten war. Seit 1943 befand er sich im deutschen Lager „Stalag Luft 2“ für kriegsgefangene Piloten. Am 29. April 1945 wurde er in die UdSSR repatriiert. Nach der Repatriierung verlieren sich seine Spuren: Wir haben die Datenbanken zu Opfern der Repressionen durchsucht, seinen Namen aber nirgendwo gefunden.

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Vor uns liegt eine namentliche Urkunde des Kombinats „Workutaugol“ („Workuta-Kohle“), die 1962 anlässlich des Tags des Eisenbahners persönlich für Praskowja Semjonowna Bogomolowa ausgestellt wurde. Der wichtigste Anhaltspunkt in der Urkunde ist natürlich der Name des Unternehmens: „Workutaugol“.

Wir haben Glück: Die Verwandten haben nicht nur erzählt, dass Praskowja die Cousine unserer Großmutter war, sie haben sich auch an das Jahr erinnert, in dem sie aus dem Kombinat entlassen wurde. Das war 1963. Das ist eine sehr wichtige Information, da die Findbücher der Archive, die sich auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen beziehen, eben nach Jahren strukturiert sind.

Da das Kombinat „Workutaugol“ bis heute besteht, müssen wir eine Anfrage an das Archiv des Unternehmens stellen.

Ein Teil der Dokumente des Unternehmens, besonders aus der frühen Sowjet-Zeit, könnte zur Aufbewahrung in ein staatliches Regionalarchiv überführt worden sein (auch die Bestände zu aufgelösten Unternehmen werden dort aufbewahrt).In unserem Fall ist es das Nationale Archiv der Republik Komi.

Der Standort des Unternehmens liefert Hinweise auf mögliche Repressionen. Workuta war zu sowjetischer Zeit von Lagern des GULAG umgeben; oft arbeiteten Häftlinge aus diesen Lagern nach ihrer Freilassung weiter in den Fabriken der Stadt. Daher könnten die Datenbanken „Opfer des politischen Terrors in der UdSSR“ und „Offene Liste“ eine weitere mögliche Quelle für Informationen über Praskowja Bogomolowa sein. Darüber hinaus gibt es die Gesamtkartei des Innenministeriums und der Regionalverwaltung für das Gebiet, in dem sich das Lager befand, in unserem Fall das Innenministerium der Republik Komi und die Regionalverwaltung des Föderalen Dienstes für den Strafvollzug in der Republik Komi.

Letztendlich haben wir herausgefunden, dass Praskowja Bogomolowa, die 1962 mit einer Urkunde ausgezeichnet wurde, als Gefangene im Kombinat „Workutaugol“ gearbeitet hat. Sie war 1947 ins Lager gekommen, verurteilt wegen „antisowjetischer Agitation“. 1954 kam sie frei und arbeitete bis zu ihrer Pensionierung 1963 weiter in dem Kombinat.

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Vor uns liegt ein Studentenausweis von 1939, ausgestellt auf Dmitri Nikolajewitsch Garkunow, einen Studenten der Universität Tomsk.

An diesen Onkel Dima, den Bruder unserer Großmutter, erinnert man sich in der Familie nur als jungen Mann. Nach Abschluss seines Studiums verließ er seine Heimatstadt; im Krieg verlieren sich seine Spuren. Der Studentenausweis ist alles, was zur Erinnerung an ihn geblieben ist.

In dem Ausweis werden die Universität und das Jahr der Immatrikulation genannt. Das sind die Schlüssel für die Suche nach der persönlichen Akte des Studenten. Mithilfe der persönlichen Akte können wir nicht nur etwas über sein Studium erfahren, sondern auch einige Details aus dem Leben von Dmitri, bevor er in die Universität eintrat. Gewöhnlich wird die Personalakte im Archiv der Universität aufbewahrt, Akten über Studenten aus der frühen Sowjetzeit (bis in die 1950er Jahre) könnten jedoch an regionale staatliche Archive übergeben worden sein. In diesem Fall wenden wir uns entweder an das Archiv der Staatlichen Universität Tomsk oder an das Staatsarchiv des Gebiets Tomsk.

Und wir erfahren aus der Personalakte des Studenten Dmitri Garkunow, dass er aus einer großen Familie stammt. Er hatte vier Geschwister. Bevor er an die Universität ging, lebte er im Dorf Palotschka im Gebiet Tomsk. 1935 beendete Dmitri die Schule. In allen Fächern hatte er eine Eins. Nur in Russisch stand eine Zwei. Er entschied sich für Physik, wo er ebenfalls ziemlich erfolgreich war, was die der Personalakte beigefügten Prüfungsbögen belegen. Vor dem Eintritt in die Universität hatte er auf einem Gemüsehof gearbeitet. In seiner Personalakte findet sich ein Arbeitszeugnis, in dem der Direktor Dmitris beherzte Einstellung zur Arbeit hervorhob, und dass er sich den Prinzipien des Rekordarbeiters Stachanow verpflichtet fühle.

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department