Почему архивисты занимаются не делопроизводством, а судьбами людей, что такое поражение архивиста и при чем тут каменный гость.

Как я пришла в «Мемориал»? Моя подруга и моя коллега, моя соратница Алена сказала мне: «У нас открылась возможность, открылась вакансия заниматься комплектованием. Вот у нас сейчас появился такой запрос: человек хочет, чтобы к нему кто-то приехал, забрал его архив. Имей в виду, что ты ее видишь первый и последний раз в жизни. Приедешь, заберешь, уедешь...»

Ближайшая моя подруга на всю оставшуюся жизнь. Я ее потом хоронила.

Дело было в том, что, действительно, я пришла, она мне дала огромный архив. И вот она пошла чайник ставить, а у нее на тумбочке лежит книжка раскрытая. Ну, всегда интересно, что человек читает. И это же не так что я невоспитанность проявляю. Я подхожу, смотрю — книжка открытая, и там коллективная фотография, а на ней мой отец.

Книжка была посвящена 50-летию института, где работал мой отец и где работал муж вот этой нашей информантки.

Так что это был мне такой знак, что, наверное, в «Мемориале» имеет смысл немножко поработать. В чем я потом убеждалась многократно в течение многих лет.

Я архивист по случайности. Я случайно пришла туда, поняла, что это совершеннейший мир волшебства и сказок и что это просто как царь Кощей над златом чахнет. Потому что вдруг открываются какие-то такие вещи неведомые.

Обычный архивист — он сидит за столом, перед ним лежит гора бумажек, которые он пронумеровывает, кладет в коробочку, надписывает, пять часов пробило — он ушел домой.

Архив «Мемориала» несколько другой. Не знаю почему — так, наверное, исторически сложилось. А может быть, просто мы считаем, что мы не делопроизводством занимаемся, а у нас в руках судьбы людей.

Наверное, я сейчас случайно сказала важное. Потому что, наверно, это правда. И когда к нам в руки попадает набор документов, мы понимаем, что за ними стоит человек. Дальше можно поступить ведь как хочешь: можно положить в конвертик и забыть, а можно попробовать понять, что из этого может найти продолжение. Какое может быть продолжение, если мы говорим про прошлое? Но тем не менее.

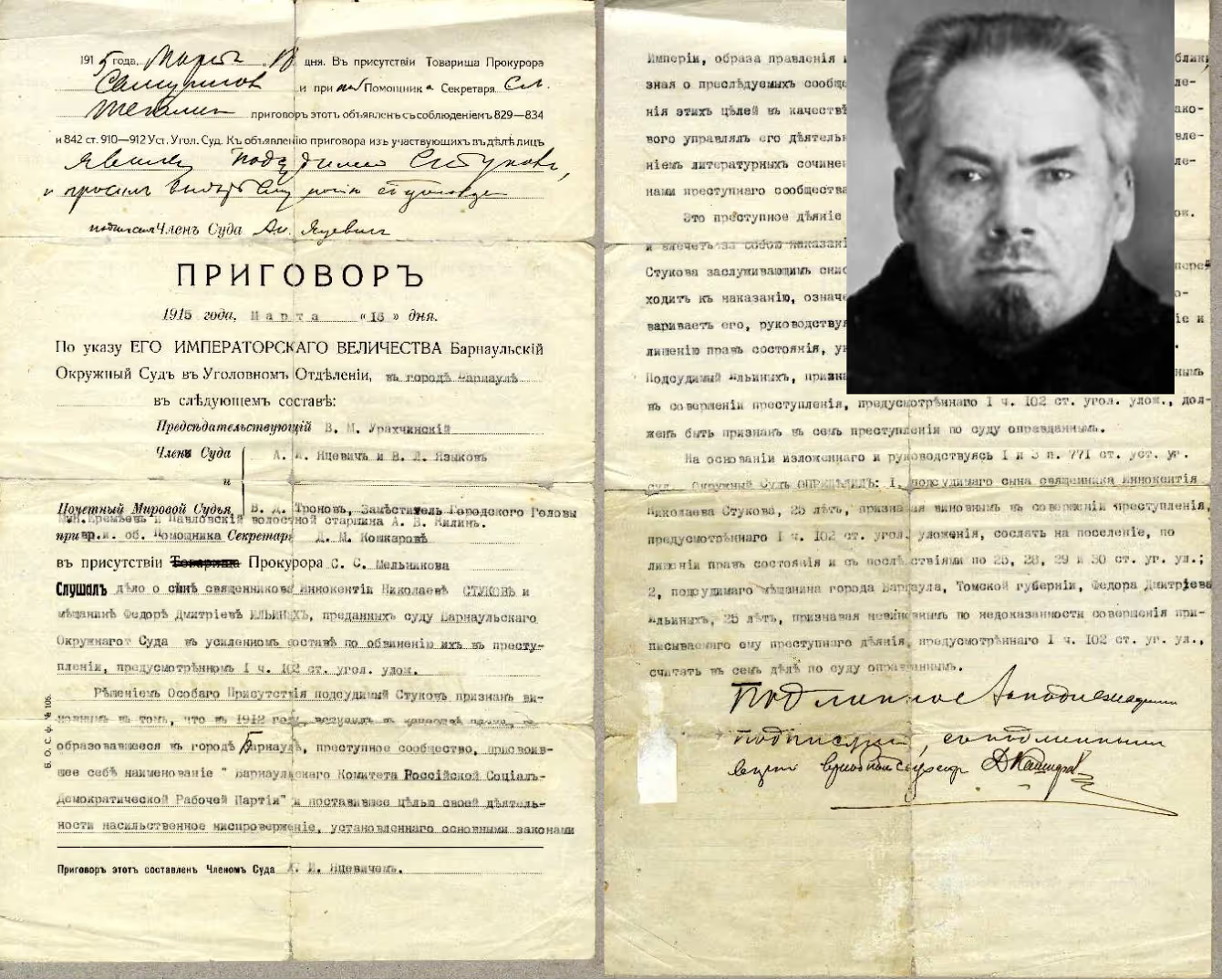

В какой-то момент совершенно случайно к нам попал некий архив, в котором был массив документов, и он вычленился в отдельную тему. Оказалось, это дореволюционные письма человека из заключения. Он отбывает каторгу при царском режиме. И это письма его из узилища (коли у нас дореволюционное, то будем пользоваться соответствующей лексикой). Он пишет письма жене. Довольно суровое у него заключение: он в одиночке. Насколько я помню, маленькое окошечко. В это маленькое окошечко он видит некие изменения в природе: снегом занесло или, наоборот, цветочек расцвел. По этому поводу даже пишет стихи и посылает своей жене.

Фамилия не самая распространенная, поэтому мне стало интересно, что же с ним стало дальше. Несложным поиском я увидела, что этого человека... Революционер Революционерыч просто, вот просто весь его пафос — это счастье народа и победа над проклятым царизмом. И вот будет счастливое общество, мы его построим своими руками. Ну, расстреляли его в 37-м году, понятное дело.

Его освободила революция из этого самого заключения, он такой ленинец. И он сделал неплохую карьеру, но в 37-м году был расстрелян. Я узнала, что он расстрелян, это было легко: у нас база есть, посмотрела, не вставая со стула. А дальше я попробовала посмотреть, есть ли кто-нибудь с совпадающими отчеством и фамилией.

Честное слово, меня никто об этом не просил. Это было исключительно желание продолжения. Чтобы мы понимали, что дальше. А то у нас получается, последнее письмо — это где-нибудь 16-й год, потом мы знаем, что расстрел 37-го, и все. Но как-то провисает, да?

Ну, в общем, мы нашли его сына, которого уже нет в живых, и мы нашли его внучку. И я внучке написала. У нас же есть фейсбук, и многие люди в фейсбуке. Пишешь, извините, в личку. Через какое-то время она откликнулась. И я ей сказала, что у нас есть письма вашего деда, хотите почитать? И она прискакала к нам.

Я даже помню, что она где-то жила за городом и работала. И она спросила: «А можно в выходные? Потому что я не могу в рабочие дни». Но ради такого случая — конечно, можно. И мы с ней были вдвоем. Никого больше не было.

И она читала в некотором потрясении. И сказала мне такую потрясающую фразу, что он открылся ей, конечно, абсолютно с неожиданных сторон, потому что для отца он был, как это всегда у нас принято, совершеннейшим рыцарем революции, погибшим на баррикадах. Расстрелянным, реабилитированным. Поэтому он такой... герой. Такой каменный гость. Она говорила: «Слушайте, а он же стихи пишет, он же живой. А ведь он тут плачет». А ведь каменный гость не плачет никогда.

Так что мы ей таким образом подарили живого человека. Это архивная работа или нет? Это нужно кому-нибудь, кроме вот этой одной женщины и нас, сотрудников «Мемориала», которые протянули эту ниточку и связали незнакомых между собой людей, которые, правда, живут под одной фамилией? Счастье им это, облегчение — или, наоборот, груз положили мы на ее плечи? Или что сделали?

Я сейчас хочу привести другой пример, и он тоже абсолютно крайний. Для меня он был, я вам сразу скажу, для меня он был поражением.

Тоже случайно, как это всегда бывает: эти случайности бывают ежедневно, тем не менее они все равно случайности... В абсолютно другом архиве была вставная такая часть — с моей точки зрения, очень интересный, совсем не наш период, потому что наш период, мы считаем, с 17-го по 91-й год. А тут Первая мировая война.

Женщина, медсестра с Первой мировой войны, пишет письма своей кузине. Потом она продолжает писать письма кузине. И так пишет, дописывает до 60-х годов. И мы узнаем из этой большой переписки, что сначала она — медсестра, сестра милосердия на Первой мировой войне. Что ее отец тоже на Первой мировой войне воюет.

И я понимаю, высчитываю, что это такой потрясающий генерал Туманов, князь грузинский. Фотографии — красоты непередаваемой. Вот эти вот дореволюционные фотографии на картоночках, где сзади написано, что все негативы сохраняются. Это все просто восторг для коллекционеров и для архивистов. Которые тоже коллекционеры.

И период-то не наш, Первая мировая война. И человек не пострадал.

И я некоторым усилием воли нахожу его внука. Смешно нахожу, потому что там была приложена записная книжка с телефонами 70-х годов, 1970-х годов. Я позвонила по этому телефону, и он подошел.

Я ему говорю: «Вы знаете, у нас есть фотографии вашей бабушки». А я из писем знаю, что у этой нашей героини Тамары Тумановой есть сын, который с женой развелся, и есть у нее, соответственно, сын и внук. И она очень одинокая, живет в Тбилиси, заведует кафедрой фортепиано в Тбилисской консерватории. У нее никого нет, потому что сын в Москве, внук в Москве, дети развелись. Мальчика своего она не видит, страдает. Очень переживает, что у нее такая одинокая старость, что она лишена общения со своим единственным и любимым внуком.

Я звоню ему и говорю: «Вы знаете, у нас есть фотографии вашей бабушки. Можете приехать». Он говорит: «Меня это не интересует».

Я немножко подождала. Сама себе придумала красивую историю: ну, я позвонила по телефону человеку, наверное, не очень молодому, обрушила на него какую-то массу информации. Все боятся сейчас мошенников, все боятся жуликов. Он, наверно, думает, что я от него чего-нибудь хочу, что, может быть, я неловко сказала. Может быть, он так понял, что я хочу к нему прийти в гости, и испугался, и не хочет он никого к себе пускать.

Я ему звоню через месяц или два и говорю: «Мы с вами некоторое время назад говорили. У нас есть фотографии вашей бабушки, мы их сканировали. Если вы дадите мне ваш электронный адрес, я их вам пришлю». Он говорит: «Меня это не интересует».

Такой случай был у меня однократно, но я как-то так тяжело его переживала... Я представила себе, что, если бы мне кто-нибудь сейчас позвонил и сказал: «У меня есть фотографии вашей бабушки», — боже мой, да я бы пешком к нему, босиком побежала.

Довольно давно одна наша сотрудница была на Колыме, и, когда она уже уезжала, ей прямо к теплоходу — или что там теперь у нас: теплоходы, пароходы? В общем, что-то, что с Колымы уходило... Ей сказали: «Вы знаете, мы вот нашли» — и дали ей пачку писем. Пачку лагерных писем.

Она в экспедицию ездила на Колыму. Наши сотрудники в 90-е годы много раз ездили на Колыму в экспедиции: брошенные лагеря, архивная работа и всяко-разно.

Ей дали эту пачку писем. Мы их рассмотрели, изучили, и выяснилось, что это такой очень известный троцкист, его фамилия Бодров. Он был неоднократно арестован, репрессирован. Сиделец, немыслимый сиделец. Он был такой идейный троцкист: даже когда Троцкий попал в ссылку в Казахстан, он поехал туда, отрастил бороду, чтобы как будто он кучер, извозчик. И таким образом была связь с Троцким.

Это было несколько открыточек, обращенных к его детям, которые он писал, будучи в заключении на Колыме. А дальше ведь как происходит дело? Человек написал письмо и опустил в ящик. Дальше включается цензура, потому что это лагерная почта. И что-то они посылают, а что-то они подшивают к делу. Это было то, что было подшито в лагерное дело.

А дальше в тот момент, в 90-е, на Колыме чистили ведомственные архивы. И то, что им казалось ненужным, они просто выбросили. Кто-то подобрал, а тут была наша Ирина, и ей передали. И оно сохранилось.

И вот мы сидим, работаем. Раздается звонок, беру трубку в данном случае не я, а моя коллега. Она в некотором потрясении разговаривает, потом вешает трубку и говорит: «Слушай, звонила из Парижа внучка Бодрова». Я говорю: «Как внучка Бодрова?» — «Ну вот внучка Бодрова». — «Да, — говорю, — и что?» — «Я ей сказала, что у нас есть письма ее дедушки. Она сказала: „Я вылетаю“».

И действительно вылетела.

Самое интересное — в семье никто не знал, что он троцкист. В семье жена передавала информацию, что он был настоящий коммунист, большевик. Никаких конфликтов с линией партии не было. Ну, погиб. Погиб, как все. Так что упало с неба в буквальном смысле слова. Это все чудо.

Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:

Архив Научно-информационного центра «Мемориал»

Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете

_______

You can start your own archival research with the digital archives:

Memorial Society archive

Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen

_______

Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:

Archiv der Gesellschaft Memorial

Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Что может скрываться в старых подушках, как читать следственные дела и почему заполнение архивных карточек переворачивает историю Советского Союза.

«Единственное, что я могу вам предложить, — это черная работа, карточки писать. Потому что за каждой карточкой у нас человек».

Когда-то Арсений Борисович Рогинский, кроме того что он завещал нам писать карточки, он когда-то сформулировал — и, по-моему, замечательно, — что мы всю нашу историю Советского Союза переворачиваем, вот пирамиду переворачиваем головой вниз.

Мы их складываем: одна судьба, вторая, десятая, двадцатая — и вот это у нас и есть история страны. И войны, и побед, и история репрессий. История не может быть только чудная, только славная, только победоносная. Она такая, какая она есть.

И поэтому, когда архив «Мемориала» собирался, долго думали, какой фокус взять, какого направления он должен быть. Решили собирать не фээсбэшные архивы, а все то, что осталось в человеческой памяти. Все, что из семей, что в домах есть. Иногда это чемодан, а иногда это один клочочек.

А если к этому одному клочочку мы можем добавить следственное дело, тогда у нас получается медалька с двух сторон. Ведь мы, когда берем следственное дело и читаем его... это, на самом деле, большая работа — читать следственное дело. Надо всегда, поминутно помнить, что оно написано рукой следователя. И человек очень зыбко просматривается за этой записью следователя. Надо все время это держать в голове, а это сложно, потому что практически под каждым абзацем стоит подпись. Он подписал, подписал, подписал. Признал. Почему он признал? Зачем он признал? Мы же этого ничего не видим.

Опять-таки это тема больших-больших исследований — эта культура составления протокола, язык протокола. Но иногда мы можем видеть, что допрос начался, предположим, в 19:15, а кончился в 02:30. Это сколько же он длился? Семь часов. Три странички. Что ж там было на эти семь часов на этих трех страничках?

Или мы читаем какой-нибудь абзац, условно говоря: «По пятницам мы устраивали сходку и планировали террористический акт против руководителей партии и правительства». Это что значит? Что по пятницам мужики после работы собирались и пили пиво. Понимаете? Но следователю это нельзя написать, ему же надо подвести под приговор. Я сейчас конструирую, это не так. Но вы действительно видите протокол допроса, который написан действительно таким кондовым языком, где не «встречи», а «сходки», не «группа товарищей», а «клика» или «банда».

И это иногда единственный источник. Единственный. Другого нет. Поэтому если к этому документу мы можем приложить что-то, что написано его собственной рукой: его письмо, его обращение, предположим, даже в какие-то верховные службы, ходатайство о пересмотре или обращение о помиловании, где он описывает, что с ним было, — то это замечательно.

Любой клочочек — это огромная ценность, любая бумажечка, даже не письмо, а обрывок письма из лагеря — он очень большая редкость и очень большая ценность. Их сохранилось очень мало. Просто вот штуки. То, что у нас большой такой корпус, это потому что мы 30 лет собирали по зернышку, по камешку, по крошечке.

Поэтому у нас совершенно другой фокус, другое отношение к документу. И, наверное, отсюда у меня отношение к каждой такой бумажке как к личному достоянию. И поэтому такое трепетное отношение к персонажу, к герою.

Он становится героем, понимаете? Они, правда, все мои любимые, я их всех знаю.

Когда-то пришел человек, примерно моих лет. Это было лет 10 назад. А может быть, чуть помоложе меня. И сказал, что у него мама умерла. У мамы была любимая подушка, с которой она не расставалась. Мама умерла — что они сделали в первую очередь? Они вспороли подушку.

А там какие-то даже не обрывки, это нельзя назвать обрывками... Он принес нам такую кучку вместе с перьями подушечными, хлам бумажных обрывков, кусочков.

Но дело в том, что есть некоторые справки, которые... знаете, как Шерлок Холмс умел отличить передовицу Times от всех остальных по одной строчке? Я тоже могла отличить по одной букве справку об освобождении. Она очень характерная, ее ни с чем не спутаешь. Я ему говорю: «Это справка об освобождении».

Но тут очень странная история. Потому что он сказал: «У меня мама никогда не сидела». У него мама никогда не сидела, но пришел-то он в «Мемориал». Понимаете? Поэтому мы не будем тут никого ловить на несоответствиях, но пришел в «Мемориал». Понимал, куда идет. Но «мама никогда не сидела».

Сидела мама как миленькая. Но только дело в том, что он родился после ее освобождения, а она ему об этом никогда не упоминала.

Вот эта сторона жизни, весь вот тот пласт у него совершенно нетронутый, абсолютно. И тут тоже люди реагируют по-разному. Больше он к нам никогда не приходил.

А есть пример совершенно гениальный. К нам когда-то пришел человек с такой очень литературной фамилией, распространенной. И начал искать дедушку.

Ну, дедушку-то найти не фокус, дедушка расстрелянный, поэтому мы его нашли просто в мгновение ока. Но дело в том, что бывают такие дедушки, по которым как смотришь на него — понимаешь, что там же и бабушка за ним должна пойти.

И мы его спрашиваем: «А бабушка-то что?» Он говорит: «Я не знаю, даже не знаю, как ее зовут». — «Вы не знаете, как зовут, а мы знаем. Давайте мы вам расскажем, как бабушку зовут, и скажем, что с ней было».

Дяденька ушел от нас, что называется, на ватных ногах. Но прошло некоторое время. И под Новый год он появился у нас в архиве вот с такой корзиной! Новогодняя корзина со всем, что полагается к Новому году.

Ну, отлично. Прошел год, он пришел к нам снова и принес опять эту корзину. Прошел второй год. Он пришел к нам снова и принес опять эту корзину.

Первый раз это было в 17-м году. Представьте себе, он пришел 29 декабря 23-го года. И принес нам эту корзину и сказал, что так будет всегда.

Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:

Архив Научно-информационного центра «Мемориал»

Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете

_______

You can start your own archival research with the digital archives:

Memorial Society archive

Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen

_______

Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:

Archiv der Gesellschaft Memorial

Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Уникальная коллекция переписки детей с арестованными отцами. Почти никому из них не суждено было увидеться снова.

В какой-то момент мы с моей коллегой собрали несколько таких коллекций, с нашей точки зрения, совершенно уникальных: письма отцов, написанные из лагеря.

Пока папа дома... он поздно приходит, видит своего ребенка или уже спящим, или еще спящим. Он, конечно, его, бесспорно, любит. Бесспорно, думает, что наступит воскресенье, я пойду с ним куда-нибудь в зоопарк или почитаю ему книжку. А потом папу арестовывают.

Из этих шестнадцати человек очень мало кто вышел. По-моему, человека три всего лишь вышли на волю. Все остальные или умерли в лагере, или их расстреляли вторым приговором. Но вот этот мощный абсолютно отцовский инстинкт, он прорезался в лагерных условиях совершенно фанатично. Они не просто пишут своим детям письма — там, слушайся маму, хорошо учись и гуляй на свежем воздухе. Они передают им в письмах, это получается такое дистанционное воспитание, такое онлайн, как примерно у нас было во времена ковида. Они передают им то, что для них важно, что для них ценно.

Это совсем разные люди, и поэтому совсем разные напутствия и наставления. Один из наших персонажей был страстным филателистом. И он своему сыну, даже когда писал письма в лагере, он на этих письмах рисовал марки от руки. Причем эти марки носили очень сиюминутный смысл: он рисовал на марках то, что было вокруг него. Вот он сидел в Горной Шории, в Сиблаге, в сибирском лагере, и он картину лагеря нарисовал на марке. Это совершенно потрясающе. Самое интересное, что потом сыну-то деваться некуда было, он тоже стал филателистом. Ну а как иначе?

Или был такой абсолютно потрясающий, гениальный человек. Они, в общем, конечно, все гениальные. Но кто-то совсем гениальный. Такой Алексей Вангенгейм, который основал в Советском Союзе метеослужбу. И он пишет своей дочке совершенно гениальные письма, просвещая и образовывая. Ребенок растет... В 34-м его посадили, ей было четыре года, и до 37-го он писал ей письма. Сначала это были детские загадки, потом всякие явления природы, солнечное затмение, спирали, перспективы. Вот это все — и в рисунках.

Потом он придумал такую науку, которая называется не знаю как — ботаническая арифметика или арифметическая ботаника. Он собирал гербарии... Это все на Соловках происходило. Надо понимать, что на Соловках лето такое — месяца полтора, наверное. Собирал гербарии, чтобы потом от письма к письму ее образовывать: циферка один — это один листик и все то, что вокруг этого может быть, циферка два — это такие иголочка сосны с двумя хвоинками и что еще может быть вокруг двух. Это все совершенно замечательно. Этот гербарий сохранился и был передан нам в архив.

И вот каждый из них передает своим детям в письмах вот так, дистанционно, что ему кажется важным. И мы решили, что мы должны собрать эти судьбы и рассказать про них и про то, как судьбы детей потом сложились. Потому что если сын филателиста стал филателистом, то кем должна была стать дочка гидрометеоролога? Она стала палеонтологом, стала главным мамонтологом Советского Союза. У нее дома бивни этих мамонтов лежали просто на полу.

И я была у них дома. Я знаю этих людей. Они вошли в мою жизнь, они стали частью и моей жизни. Это, наверное, не знаю, немножко неестественное состояние для любого другого человека. Но, с другой стороны, книжные, литературные герои тоже входят в нашу жизнь, они тоже становятся нашими друзьями, и нашими персонажами, и нашими сюжетами. С которыми мы советуемся, когда нужно, или равняемся на них, ориентируемся на них. Так ведь тоже бывает.

Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:

Архив Научно-информационного центра «Мемориал»

Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете

_______

You can start your own archival research with the digital archives:

Memorial Society archive

Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen

_______

Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:

Archiv der Gesellschaft Memorial

Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Как архив может не только рассказать вам о вас самих, но и изменить вашу жизнь.

Как вы думаете, если мы выйдем на улицу и поставим там сто человек, сколько из них были в архиве когда-нибудь в своей жизни? Или обращались к архивам? Я думаю, что никто из этих ста.

Потому что что такое архив в нашем представлении таком, обывательском? Это некая непонятная штука. Там, наверное, свалены груды каких-то старых бумажек. А что там может быть? А что мы там будем искать, зачем мы туда пойдем и как мы туда пойдем? И можем ли мы туда пойти?

Если речь идет о нашей теме, о теме репрессий — это что, в КГБ надо идти? Прямо своими ногами, вот прямо туда внутрь? Да вы что? Зачем я туда пойду? Я боюсь. А потом с меня возьмут какие-нибудь обязательства, какие-нибудь расписки, заставят меня быть, наверное, каким-нибудь их сотрудником. Я не хочу, я боюсь, я не пойду туда.

Масса, масса таких эмоций сразу всплывает.

Я вам честно скажу: я очень много раз была в архиве ФСБ, и каждый раз я иду туда с усилием. Я должна себя преодолеть. Поэтому — пойти в архив, спросить, сказать? «Нет, я не хочу. Пускай кто-нибудь другой это сделает». И когда сейчас к нам люди обращаются, я вынуждена им объяснять, что вместо вас пошла бы и написала, но я не имею права. Потому что задать вопрос по теперешним правилам имеет право только родственник. Принеся документы, подтверждающие родство.

И это особая песня. Потому что, может быть, еще можно найти свое свидетельство о рождении, но как мне, например, доказать, что этот человек был братом моей бабушки? Для того чтобы доказать, что они брат и сестра, нам надо найти их — и того, и другого — свидетельства о рождении. Это нереально. Это совсем нереально, не надо себя обманывать. А если мы не можем доказать родство, то ведомственные архивы, скажем политкорректно, считают в своем праве отказать: «Вы не имеете права на ознакомление с документами».

Но на самом деле не все так жестко, потому что есть такое понятие — «прекращение срока тайности». Истек срок, по которому нужно хранить документ без права доступа. В обычной практике считается, что 75 лет прошло — и все должно быть передано на обычное государственное хранение. Здесь все не так. Здесь все намного сложнее, хитрее и запутаннее. В одном городе может быть одно, а в другом городе может быть другое. Или, если мы говорим о следственных делах репрессированных, частично оно осталось в архиве ФСБ, частично передано на государственное хранение. Если государственное хранение — это проще. А если архив ФСБ — это по-другому. А если архив Министерства внутренних дел, то тут... никак.

И вот этот поиск, он всегда очень многослойный получается. Сравнительно недавно мы с одной девушкой, которая стала уже за это время хорошей знакомой, мы с ней искали, я думаю, года четыре и написали запросов, вот я боюсь перепутать, не то 78, не то 87. Потому что идет поиск уже на ощупь, совсем на ощупь.

Там была интересная история, потому что она знала, что ее прадед арестован и что-то с ним случилось. Все, больше она не знала ничего, знала примерно город, где бы это могло быть. И дальше мы начали с ней искать. Ну что значит «мы»? Она меня спрашивает, куда написать, я ей пишу, куда написать, адрес и примерный текст запроса. Дальше она его как-то подправляет по-своему, посылает. Ей приходит отрицательный ответ, что сведений нет.

Но, с моей точки зрения, отрицательный ответ — это всегда ответ, это всегда информация. Понятно, что в этот уголочек мы уже сунулись, значит, расширяем поиск.

И вот так в течение многих лет, и в конечном результате ничего нет. Сведений нет, ничего нет, сообщений нет, фамилии нигде не зафиксированы. А в какой-то момент появляется информация, и за эту информацию сразу вцепляешься и начинаешь думать, что из нее можно узнать.

И мы про этого ее несчастного прадеда в результате узнали совершенно всё. И когда арестован, и следственное дело, и в чем обвинен, и какой приговор, и куда отправлен. Нашли место, куда был отправлен. Из этого места его перевели в другой лагерь. И этот другой лагерь мы тоже нашли. И в этом другом лагере — может быть, даже уже в третьем, сейчас не могу сказать точно — он умер. И нашли его лагерное дело, и нашли место, где он похоронен. Не могилу, конечно: это исключено. Нашли место лагерного кладбища. И она такая умница, туда поехала.

И в конечном результате она мне написала, что поменяла фамилию и теперь она живет под фамилией своего прадеда.

Она его никогда не видела. Но это такая степень и такой уровень причастности, такая необходимость соприкосновения и продолжение его дела. Потому что тут ведь как можно посмотреть: его растоптали, его убили, его уничтожили, жизнь его абсолютно сломана, а теперь что, я про него забыла? Я от него отказалась? Или я сделала то, что в моих силах, для того, чтобы он не был забыт?

Тут опять-таки это все же очень индивидуально. Мне кажется, что мы можем подвести некую черту, проанализировать и сказать, что человек хочет понять не про того, а про себя. «Кто я? Вот он мой прадед. Так или иначе я его продолжение». Извините за страшную банальность, но «во мне течет его кровь; если я не знаю, кто он, то как я могу про себя что-то сказать?».

Был совершенно анекдотичный случай, когда к нам в «Мемориал» пришел человек из налоговой инспекции, на проверку. Как потом выяснилось, ему сказали: «Ищи, пока не найдешь». И он сидел у нас, просто в комнате в нашей, потому что у нас мест других нет. Мы его посадили, где стул есть и стол.

Ну, первый день как-то «мммм» при нем, а потом работа идет, и дел много, и никто уже его не стесняется, и вообще на него не обращают внимания. Сидит там кто-то, ковыряется в каких-то своих бухгалтерских бумажках, ну и сиди и ковыряйся.

И через какое-то время он пришел и говорит: «Слушайте, я ничего не могу понять. Вот я тут сижу, и вокруг меня — „арестован“, „арестован“, „репрессирован“, „расстрелян в лагере“. Такое впечатление, что вообще всех».

Мы его спрашиваем: «А вы-то знаете что-нибудь про своего деда, прадеда?» «Да, — говорит, — знаю, у меня он во время войны погиб». Я так набираю: «А как фамилия?» Ну — расстрелянный, в Бутово лежит. Мы ему говорим: «А вы откуда знаете, что он во время войны погиб?» — «Мама сказала». — «Вот, понимаете, не погиб во время войны». — «Этого не может быть».

Но то, что в нашей базе зафиксировано, мы стараемся все-таки, чтобы каждая справка была подтверждена документами, пускай даже самой скудной информацией, пускай даже одна строчка, но это документ, которому нельзя не верить. Например, акт о приведении расстрельного приговора в исполнение — ему нельзя не верить.

И этот самый парнишечка при мне звонит домой и говорит: «Мама, я вот сейчас в „Мемориале“. Ты мне говорила, что у меня дед во время войны погиб, а он расстрелян». Или, может, даже прадед. Она говорит: «Да, но тебе лучше этого не знать».

Чем сердце успокоилось, чем кончилось дело, как вы думаете? Мальчик ушел из налоговой инспекции.

Тут, действительно, открываются такие пласты.

Я не знаю — наверное, это все-таки не историки, не архивисты, наверное, какие-нибудь психологи должны на эту тему рассуждать и мыслить: почему не говорим, почему не рассказываем следующим поколениям, внукам репрессированных, собственным детям или даже своим внукам и правнукам?

Тут тоже все многослойно, не так прямо. Потому что, с одной стороны, не задавать вопросы — это прямо альфа и омега. Не задавать вопросов, не говорить. «А почему вы не спрашивали у своей мамы?» — «Так понятно было, что нельзя спрашивать». Я говорю: «Ну, как было понятно? Она вам объясняла, да?» — «Ну, зачем это объяснять? Это же в атмосфере носится». Это во-первых.

Во-вторых, всех нас, и я сама этим грешна, всех нас учили: все, что происходит дома, на улице не говорить. Вот дверь закрыта. Это наш мир, а это чужой. Он враждебный, к нему нельзя идти с открытой душой.

Я вам даже должна сказать, что сравнительно недавно у меня была моя собственная травма, потому что, как выяснилось, я своим детям говорила то же самое. Я, может быть, это делала неосознанно, но меня так научили. И какое-то время тому назад ко мне пришел мой младший сын и сказал мне: «Слушай, а вот ты мне всегда говорила, что то, что у нас происходит, рассказывать никому нельзя». И говорит, что он это рассказал своей жене: что у нас происходит дома, рассказывать никому нельзя. Она его спросила: «А почему?» И он не знал, что ответить. И он пришел ко мне, и я не знала, что мне ответить, кроме того, что я вот рыдала в три ручья.

Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:

Архив Научно-информационного центра «Мемориал»

Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете

_______

You can start your own archival research with the digital archives:

Memorial Society archive

Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen

_______

Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:

Archiv der Gesellschaft Memorial

Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Как архив меняет мировоззрение и представления о прошлом.

Вообще, я совершенно не архивный человек. Более того, я не был архивным историком в том смысле, что я учился как историк, но, тем не менее, у меня не было вот этого религиозного и даже научного представления, что только из архивов я что-то смогу понять или что без архивов я профессионально неадекватен. Но так получилось, что, когда я делал одну штуку в «Мемориале», я попал в Государственный архив, где лежат следственные дела на политических обвиняемых за все советское время. Там корпус — больше чем на 100 000 дел. И это не то что произвело на меня какое-то впечатление, это просто фундаментально изменило мое представление о том, что нужно думать про мое собственное прошлое, про советское прошлое, про всю эту жизнь. И вот с тех пор я про это в разных режимах все время думаю.

Большая часть таких дел лежит в архивах ФСБ в разных регионах, и к ним доступ есть, но очень ограниченный. Нужно специально доказывать или родство с человеком, чье дело ты смотришь, или специально писать запрос, и тебе запретят дело копировать, если ты не родственник. Контакт с таким делом тогда будет довольно ограниченным по времени, и не все можно будет сделать.

А в ГАРФе это прямо поток. Это одно из очень немногих мест русскоязычных, где такие дела вообще доступны. То есть тут очень важно, что я этих дел видел уже десятки тысяч. И, собственно, про что я думаю рассказывать...

Я скажу еще одну общую штуку про внешнюю рамку, мне кажется, это важно. Я думаю, самое первое, что меня поразило, — это идея того, почему эти дела еще хранятся. То есть дела на людей, которых обвинили по политическим статьям, в основном по 58-й статье. На этих делах стоит гриф «Хранить вечно». Про разных, никому не известных людей. И единственное, что мы о них знаем, заключено в папке, которая была создана для того, чтобы обвинить их в преступлении.

Причем очень часто это люди даже не письменной культуры. Это люди, которые и записать бы про себя ничего не смогли, это люди, которые ставят крестик вместо подписи под своими показаниями. И моя первая человеческая, литературная, спонтанная реакция была такая: я увидел грандиозную советскую теорию заговора. Это гигантский заговор: огромное количество предполагаемых врагов, которые опутали всю нашу жизнь и которые вредят. Гардеробщица работает в сельском клубе, и ее обвиняют в том, что она, вешая, как у Зощенко, пóльты партийных, комсомольцев, туда бросает свои волосы, в которых есть вши: она пытается завшивить их пальто. И в деле есть конверт, в котором лежат ее волосы и экспертиза, есть ли там вши. Вот от такого — до дела о парне, который во время допроса каким-то образом изловчился (это крайне редкий случай) выскочить из кабинета, выпрыгнуть из окна и попытаться покончить с собой. Но он не погиб. А дело продолжается, и в деле есть фотография этого разбитого окна.

Люди переплетаются друг с другом. Потому что вообще логика, прагматика следователя — в том, чтобы не одного человека взять, а «раскрыть» группу. Это так работает, это эффективнее, это с точки зрения продвижения по службе более правильно. Поэтому один человек в идеале должен цеплять за собой три, пять, десять других. И если ты читаешь последовательно, то ты видишь, как эти сети расходятся и кто с кем связан.

И третье — у меня все время было ощущение, что это какое-то бесконечное повторение, проговаривание темы о том, что мы все время в чем-то виноваты, что есть какая-то огромная вина, которая нас тяготит очень сильно. Мы — герои этих дел. И мы все время должны каяться или, наоборот, защищаться от того, что мы какие-то не такие.

Вот эти три сущности, если собрать их воедино, дадут какое-то представление о том, что это было за прошлое и что из этого прошлого мы взяли в свою нынешнюю жизнь. Это такая общая рамка к любой истории, которую я могу вам сегодня рассказать.

Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:

Архив Научно-информационного центра «Мемориал»

Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете

_______

You can start your own archival research with the digital archives:

Memorial Society archive

Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen

_______

Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:

Archiv der Gesellschaft Memorial

Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

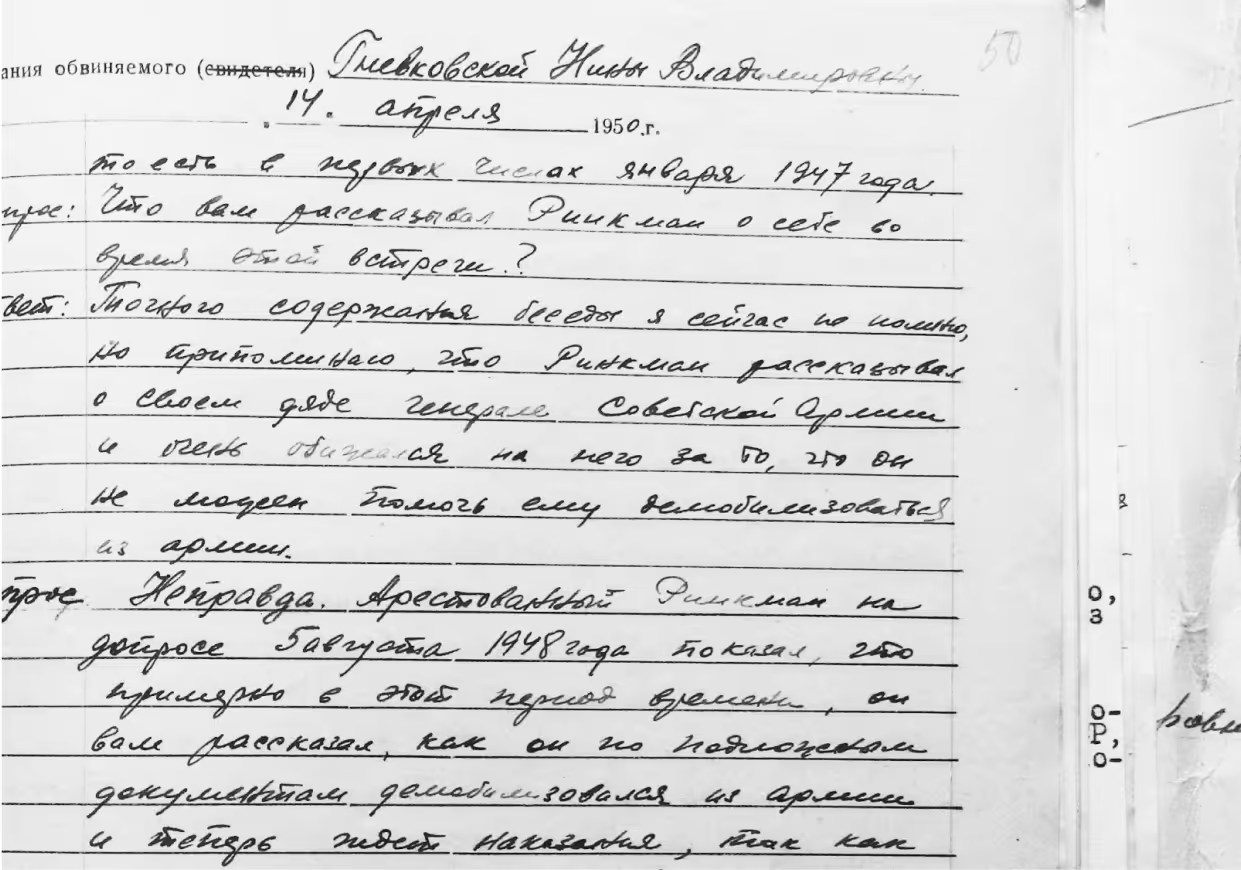

История Нины Гневковской, которая сначала терпела ухаживания Берии, попала за это в лагерь, стала следователем прокуратуры и преследовала диссидентов, а затем потребовала признать себя жертвой политических репрессий.

Это история женщины, которую звали Нина Гневковская. Узнал я про нее так: мой коллега по «Мемориалу» попросил меня проверить по каталогу ГАРФ, нет ли ее дела в том фонде, где я работаю. Она известна в некоторых записках диссидентов как следовательница, которая приходит на обыски и очень таким специальным образом себя ведет. Она характерная, не такая, как другие. И я нашел ее дело. И, соответственно, если я нашел ее дело, значит, она там фигурирует не как следователь, а как обвиняемая. И оказалось, что она, будучи молодой девушкой, в конце 1940-х годов была частью круга послевоенной золотой молодежи. Тех людей, которые либо были детьми привилегированных родителей, либо так или иначе оказывались в том кругу, где всякие трофейные штуки вертелись. То есть ранний американский джаз, одежда, все эти рестораны при гостиницах в центре Москвы.

Дело начинается вот так, а с какого-то момента это сваливается в историю о том, что на нее положил глаз Берия, что адъютант Берии ее преследовал и в конце концов она оказалась у Берии в его загородном доме, где он ее изнасиловал. В деле это очень интересно описано. Там ни разу, собственно, прямо не говорится о сексуальном насилии, но есть куча сложных фигур умолчания. В общем, мы понимаем, что у нее были отношения с Берией довольно долгие. И дело заканчивается, как и всегда такие дела заканчиваются, обвинительным заключением. Обвинительное заключение против нее в том, что она клеветала на некоторых членов советского правительства. То есть это как бы эвфемизм в отношении Берии. Речь идет о том, что ее насиловал Берия, а она в кругу своих друзей об этом говорила, и это становилось известно. Слухи об этом шли. Дальше она оказывается в лагере. Этого уже в деле нет.

В общем, у меня было две точки отсчета.

Каждая из этих историй производила на меня очень большое впечатление. Я думал, что надо попробовать в обе стороны посмотреть. Дальше мы смогли реконструировать вот эти лакуны: до и после. И мы нашли мемуары Нины Гневковской в лагере, где речь шла о том, что она, вообще-то, вела себя в лагере не то что хорошо, а, с точки зрения политических заключенных того времени, как бы правильно. То есть о ней уважаемые в диссидентском кругу люди потом писали, что, в общем, она была хорошая девушка, никого не подставляла. Работала на кухне, что довольно блатная работа, но при этом не пользовалась этим слишком вопиюще, как могла бы, как делают люди с такими привилегиями.

Соответственно, мы таким образом получили уже трехстороннюю картину. То есть сначала она молодая девушка из золотой молодежи, потом она в лагере и ведет себя как бы хорошо. А потом она (после смерти Сталина, реабилитации, и даже, видимо, ее показания включены в большое дело против Берии), еще буквально десять лет спустя, она уже следовательница прокуратуры. Тут, правда, надо иметь в виду, что даже уже в анкете в ее следственном деле написано, что она училась на юрфаке. То есть, в принципе, карьера у нее в какую-то эту сторону была повернута и она не случайно была в этом кругу достаточно обеспеченных молодых людей, потому что ее отец тоже работал, кажется, не в органах, но в прокуратуре. А дальше грандиозный поворот.

То есть она себя еще раз, уже спустя какое-то время, идентифицировала как жертву, а не как следовательницу. И дальше мы думали об этом. О том, что это все одна и та же Нина Гневковская, которая претерпевает вот такую эволюцию, или, скажем, что она мимикрирует под то, что кажется наиболее понятной общественной нормой в каждый период времени.

Но потом мы поняли, что это тоже не конец. Потому что существует ее интервью в телевизионной программе, политическом шоу начала 2000-х годов, которое было посвящено 1968 году и выходу семерых на Красную площадь. Гневковская вела на разных этапах два дела этих людей. Она встречалась с Ларисой Богораз, и она вела более раннее дело Вадима Делоне. И там есть ее телевизионное интервью, и она ничего не говорит про то, что она сама была жертвой. Она говорит: да, я вела дело, и вообще сейчас про это не принято говорить, но все эти диссиденты, конечно, они работали на Америку, они совершенно продажные, циничные люди, никаких у них не было идеалистических взглядов, все с ними понятно.

Еще один поворот в ней произошел, или мы еще раз увидели ее с этой стороны, что для нее довольно естественно было в начале 2000-х, в принципе, быть уже в таком раннем путинском нарративе.

Конечно, это довольно редкая история, потому что такое количество превращений отследить редко удается. Но при этом я все время обращал свое внимание, насколько то, откуда мы берем эту информацию, и то, как эта история рассказывается, дает нам возможность увидеть в одном и том же человеке такое количество классических советских сюжетов: «О, это злой следователь» или «О, это несчастная жертва, которая должна быть реабилитирована и которая должна иметь всевозможные права» и так далее. Видимо, вся сложность таких историй заключается в том, что это в полной степени никогда не то и не другое.

Есть, кстати, очень хорошая, важная такая презумпция, которую израильский профессор Игал Халфин очень хорошо описал. Он говорит, что в деле, по сути, есть реальный человек, с которым это все происходит, а еще есть персонаж дела, у которого такое же имя, как у этого человека, но он фигурирует внутри дела, по сути, как литературный персонаж. Я стал на эти дела тоже смотреть как на романы соцреализма по сути.

Но про Гневковскую это правда очень интересно. Ведь ее дело очень… не сказать, что оно грязное, но оно очень сильно апеллирует к тому, чтобы ее эмоционально и морально уничтожить. В деле против нее очень много разговоров о том, что вот она там гулящая девушка, что ей там 19–20 лет, она встречается с парнями где-то в «Астории» или в «Метрополе»... Это очень клишированный советский способ [травли], что ты не просто политически разложился, ты морально разложился. И они прогоняют ее через все эти вариации морального разложения. И ее отношения с Берией, они, конечно, тоже очень сильно подчеркивают моральность этого вопроса, который, как мы, вообще-то, сейчас понимаем из многих историй про насилие, — это всегда страшно уязвляет человека, с которым это происходит. А когда амплуа меняется, и в допросах, которые я видел… или даже я не всегда видел сами ее допросы, потому что диссидентские дела достать целиком гораздо сложнее, но, например, в первом деле Вадима Делоне, которое она вела, там я сразу обратил внимание на то, что она говорит очень много не о том, что он, собственно, сделал, а о том, что у него какая-то связь непонятная с молодой девушкой. Об этом даже она, кажется, говорит потом с его родителями. И я в этом уловил очень похожую такую штуку, что на самом деле она, по сути, использует близкую очень тактику.

И мне показалось, что это совершенно не случайно. Потом в разных описаниях ее поведения на обысках, например, отмечают, что она всегда приходит на обыски очень красиво накрашенная, в хорошей одежде. Кажется, Людмила Алексеева писала, что она смотрела в шкаф и говорила: «Ну что это у вас здесь висит одно пальто? Где эти все ваши американские деньги? На что вы их вообще тратите?» Это представление о презентации себя как сильной женщины, как такой сексуальной женщины.

Если я правильно понимаю, у нее не было детей и она, кажется, никогда не была в браке. То есть все вещи, связанные с ее каким-то моральным сломом из начала истории, они по-разному проявлялись в более позднее время.

Конечно, я слишком сильно психологизирую, и мы об этом тоже спорили: стоит ли, например, нам думать или говорить, что то, что с ней случилось в начале, что мы видим в следственном деле, вот это описание ее падения — что это в какой-то степени объяснение того, что потом она сама стала ломать людей и поменяла амплуа? Это, пожалуй, для меня слишком сильное и сложное заявление. Это большой вопрос, можем ли мы так говорить.

Но что, мне кажется, мы можем говорить, именно на основе документов, это то, что я бы называл созависимостью следователя и того, с кем он говорит. То есть они на самом деле как бы оперируют... работа идет внутри одного языка, одной и той же системы ценностей, в которой моральное падение совершенно уничтожает человека. Это все страшно разрушительно.

И потом она сама 20–25 лет спустя оборачивает такие же аргументы против молодых людей, которые протестуют уже в совсем другое время.

Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:

Архив Научно-информационного центра «Мемориал»

Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете

_______

You can start your own archival research with the digital archives:

Memorial Society archive

Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen

_______

Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:

Archiv der Gesellschaft Memorial

Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Почему следственные дела политических заключенных — феноменальный источник по истории быта и духу времени.

Следственные дела политзаключенных — это, по сути, феноменальный источник по всему быту, по всей текстуре того времени. Там внутри в зависимости от ситуации может оказаться что-то, что абсолютно не должно было бы там быть, и что-то, что ни при каких условиях, никаким другим способом не сохранилось бы. Это как, что называется, капсула времени. Кто-то закопал, а потом, 50 лет спустя, вдруг ты пришел, открыл, а там такое.

А дальше вопрос в том, под каким углом на это посмотреть и как с этим работать. Про себя точно могу сказать, что я огромное количество вещей узнал или понял про советскую повседневность из этих дел.

Это все-таки очень специфический тип [источников], и описывается именно преступление политическое, то есть почти духовное. Даже само описание преступления может предполагать вот эти все супермелкие необычные детали.

Например, когда мы пытаемся дела анализировать и их описывать, у нас есть такая анкета их вещественного описания. Именно потому, что мы довольно быстро поняли, что фабулой обвинения вообще ничего не ограничивается, как раз обвинение может быть шаблонным и ход следствия может быть абсолютно шаблонным. А внутри находятся вещи, которые работают иначе, и просто надо к ним правильно задать вопрос или вообще увидеть их хотя бы для начала. И понять, что это вообще, может быть, не про то.

Вот трамвайный кондуктор пришел в столовую, и ему там не понравился суп. А потом он сказал:

А это редкий очень кейс, потому что это отдельная статья, 154а. И таких дел довольно мало есть в открытом доступе, особенно если человека потом за это и реабилитировали.

И вот дальше из-за какого-то совершенно другого сюжета мы получаем справку об этом поваре, что он плохо отзывается о комсомольцах, все время козыряет своим партизанским билетом, занимается мужеложеством и как кулинар ничего особенного из себя не представляет. Точка.

Вот такой пример как бы наложения разных реальностей и сюжетов: политических, неполитических — в одних и тех же обстоятельствах.

Все эти люди, за минимальным исключением, абсолютно неизвестны. Но главная проблема в том, что мы видим их изначально только как акторов какого-то преступления, они являются фигурантами дела о преступлении. И дальше наша работа и наш интерес в том, чтобы попробовать размотать эту историю так, чтобы они... То есть можно, с одной стороны, посмотреть совсем буквально и увидеть в них жертв советского террора. И есть общий такой нарратив, представление, что вот жертвы — это важно, они ни в чем не были виноваты, мы про них говорим. Но следующий шаг — это попробовать, раз уж так получилось и об абсолютно неизвестном человеке осталось материала на 100 страниц, иногда довольно-таки «изысканного», постараться из него увидеть что-то, что следствие не предполагало для нас как материал. То, что мы сами можем с помощью разных вопросов из этого вытянуть.

И это, пожалуй, мое самое любимое. То есть я вообще не про советский террор, я про людей. То есть мне интересно про них гораздо больше, чем про машинерию. Потому что эта машинерия, она уже сейчас, в принципе, неплохо описана. Это как раз «Мемориал» сделал очень хорошо уже.

А вот про применение этого на конкретных людях — это бездонная проблема, потому что людей нет одинаковых. Дела есть почти штампованные, люди разные все.

Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:

Архив Научно-информационного центра «Мемориал»

Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете

_______

You can start your own archival research with the digital archives:

Memorial Society archive

Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen

_______

Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:

Archiv der Gesellschaft Memorial

Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Следственное дело как источник информации о людях, находящихся «за рамками любого повествования».

Бывает материал по людям такой культуры, которые вообще никуда не попадают, которые находятся за рамками любого повествования. Потому что это люди, которые сами не могут писать ничего, не оставляют ни мемуаров, ни свидетельств.

И вот есть у нас такое дело про крестьянина — в начале второй пятилетки, в какой-то деревне под Москвой. Начинается дело буквально с того, что по деревне бегает собака и на ней табличка с надписью: «В конце пятилетки съедите и меня, детки». Понятно, что это про голод. То есть нужно выполнять план, но страшная нищета в деревне и голод.

И вот в деревню приезжает партийная комиссия из центра, которая должна посмотреть на урожай, и крестьяне должны перед ней отчитаться, насколько все хорошо и как все перевыполнено. И дальше происходит событие, которое, собственно, и является содержанием дела.

И дальше, когда это становится известно (а это довольно быстро становится известно), это воспринимается как антисоветское действие, преступление, что он накормил их собачатиной.

Само дело ужасно интересно как политическая интерпретация этого действия. То есть там речь идет о том, что вот, например, эти самые партийные люди были опозорены и за ними потом бегали дети по деревне и лаяли. Или их называли «собачники», потому что они были опозорены тем, что их накормили собачьим мясом.

А с другой стороны, кажется, что это была демонстрация со стороны этого крестьянина: мы так плохо живем, что мы не можем вам ничего другого приготовить, кроме этой собаки.

Но просто сам тип действия меня очень привлек. У него есть, конечно, своя предыстория. То есть накормить собачатиной... Там даже есть такие детали, что они сначала не понимали, что это за мясо. Они спрашивали его: «Что это за мясо мы едим?» — «Я вам потом скажу, поедите и узнаете». Дальше есть буквально заключение ветеринара, что по костям, которые остались, можно понять, что это собака.

Дальше мы находимся в пространстве интерпретаций: что в этом действии увидел или мог увидеть этот крестьянин, эти партийные, которых накормили, эти дети... Вот это, кстати, наиболее понятный мотив — что это было опять формой умаления, издевательства над властью. Это просто издевательство — накормить их собакой, чтобы унизить их в глазах всей этой деревни.

То, какие смыслы возникают и как они описаны в этом деле, и что является фабулой, фактурой обвинения, — это дает нам, возвращаясь на большой уровень обобщения, проблему вообще понимания, декодирования:

И, конечно, я сразу подумал, что у этого есть какой-то культурный бэкграунд. И что очень интересно — очевидно, это делал человек совершенно неграмотный. Я не буду преувеличивать степень его неграмотности: кажется, у него даже было несколько классов образования, — но это не человек, который читал античную литературу и знает какие-то истории про то, кого чем накормили. Человек не такой сложной культуры, который вряд ли мог знать семантику такого действия.

И поскольку я еще часто соизмеряюсь и занимаюсь Шаламовым, то я вспомнил, что у Шаламова есть рассказ «Выходной день». Там речь идет о священнике, который, находясь в лагере, пытается все-таки в воскресенье провести молитву. А потом его блатные кормят, говорят: «Поешь с нами». Говорят, что какой-то телятинки вдруг они достали. И когда он поел, они ему рассказывают, что они убили щенка, которого этот священник подкармливал. В общем, его друга они убили. И после этого ему становится плохо, его рвет и так далее.

Это прекрасный рассказ, и есть очень хорошее его литературное семантическое описание Елены Михайлик: она в основном фокусируется на том, что это, конечно, описание черной мессы и вот этой подмены, что ты говоришь, что ты ешь агнца, но на самом деле ты ешь собаку. Тут есть такой момент опять такого, скажем для простоты, макабра.

Я пытался по-разному посмотреть на то, как это проявляется в этом следственном деле. Разные способы объяснения того, почему накормить собакой приехавших партийных мужиков — это политический акт.

В итоге заканчивается тем, что он получает пять лет лагеря.

Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:

Архив Научно-информационного центра «Мемориал»

Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете

_______

You can start your own archival research with the digital archives:

Memorial Society archive

Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen

_______

Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:

Archiv der Gesellschaft Memorial

Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen

Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department

люди и пытки

Как карательная система расчеловечивала людей и при чем тут Шаламов.

Было у нас одно дело про молодую девушку 19–20 лет, которую арестовали практически буквальным образом за дискредитацию советской армии. Она была медсестрой в какой-то военной части летом 42-го года, а потом ее направили обратно в тыл. И она, оказавшись среди своих сверстниц где-то в Москве или в Подмосковье, стала рассказывать, что она видела, что все отступают, оружия нет, целые деревни сдаются. И вообще, в принципе, немцы не так уж ужасно себя ведут. Она даже прошла через какую-то часть оккупированной территории, и ее не тронули.

Все это становится материалом для ее обвинения. Она все отрицает и говорит, что это неправда, что меня оговорил какой-то солдатик, который был в комнате, вовсе я этого не говорила, а, наоборот, говорила, как советская армия пытается всех защитить.

А дальше следователь пытается ее поймать на лжи. И он говорит, что вот у вас написано в анкете... А вообще очень важно увидеть человека сначала через его анкету арестованного — две страницы, где он отвечает на такую классическую советскую анкету: фамилия, имя, отчество, место рождения, происхождение, кто были родители, партийность. В общем, многие такие константы задаются уже там. И у нее в этой анкете написано, что она сирота, что ее воспитывали в детском доме.

И вот следователь говорит: «Вы сказали, что вы сирота. Но вы же обманываете следствие, потому что мы нашли ваши письма к отцу и ответы вашего отца к вам. Я вас изобличил, значит, и в остальном вам нет никакой веры».

Следующий допрос начинается с того, что следователь возвращается к этой истории, говорит, что вот вы нас обманываете, потому что мы нашли фотографию вашего отца, вот этот человек. А она говорит: «Это не мой отец. Это я работала уборщицей в конторе, и там была картотека с фотографиями. И мне в какой-то момент было нужно представить себе, кому я пишу и от имени кого пишу. И я взяла эту фотографию и придумала, что это мой отец». В деле есть эта фотография, и она у меня даже висит сейчас дома, потому что я хочу как-нибудь про нее подумать.

И дальше она рассказывает, что она жила в общежитии и что в какой-то момент это было частью ее... то есть она, по сути, погрузилась в какой-то придуманный мир, она стала получать письма от своего отца и читала другим девушкам в общежитии. И письма очень хорошие. Письма тоже есть в деле.

И это очень сложное чтение. Я стал думать про вот эту как бы разлюбленность. Что там важно: они упоминают ее мать в письмах, но писем от матери нет. И отец все время пишет, что мама болеет и так далее.

Но если смотреть на это совсем строго источниковедчески, стопроцентного ответа у нас нет. То есть, возможно, есть отец, и все-таки это письма от отца. Я думал в какой-то момент, что надо попробовать графологическую экспертизу... Потому что там видно, что это другой почерк, но, может быть, можно таким образом почерк поменять, или она кого-то другого просила это записать. В принципе, письма отца выглядят довольно подозрительно. Они выглядят как чистовики и скорее похожи больше на сочинения на какую-то заданную тему, написанные в тетрадке.

Где здесь правда, где ложь? То есть следствие пыталось ее поймать на какой-то лжи по поводу того, что она говорила про армию. И тут я, конечно, возвращался к этой теме, что она страшно одинокая и страшно несчастная и что она ищет какую-то внешнюю опору, чтобы кто-то с ней вступил в какой-то разговор, в диалог.

В общем-то, становится понятно, зачем она вообще болтала про то, что там с ней было на фронте. Это тоже дает некоторое представление о ней просто как о человеке, которому очень важно публичное внимание, что она рассказывала — и была центром внимания.

В делах, конечно, таких эмоциональных вещей не так мало.

Почему я думал именно про разлюбленность и откуда у меня это слово? Оно у меня родилось, когда я занимался Варламом Шаламовым, его циклом «Колымские рассказы». У него есть рассказ «Детские картинки». Не очень типичный для него, там практически нет действия. Его лирический герой находит в мусорной куче рядом с лагерем детскую тетрадь. И он думает, как ее можно было бы использовать: может быть, на самокрутки, еще что-то. А дальше он смотрит на картинки в этой детской тетради и вспоминает, как он сам рисовал и что это за рисунки в детской тетради, как этот ребенок рисует вот этот мир, в котором они все находятся, и что это за мир такой.